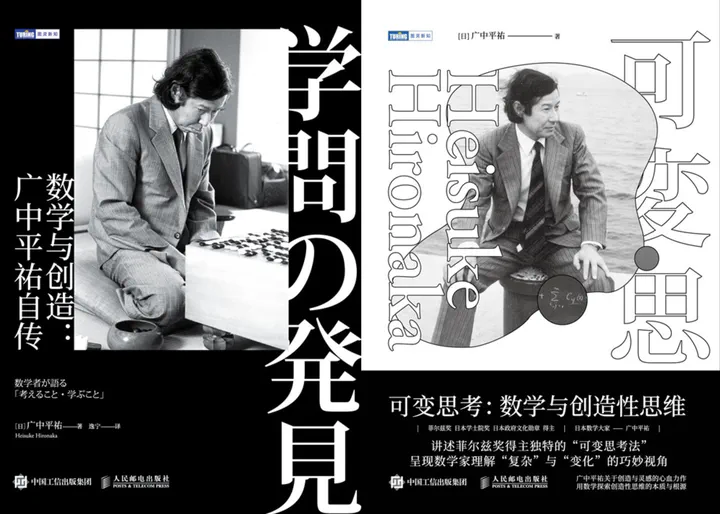

数学与创造,可变思考

By Heisuke Hironaka (人民邮电出版社译,2022, 2025)

math and creativity

-

当时Zariski导师门下共有四名学生,除了我,还有我的两个同学——生于英国的Mumford和生于德国的Artin,以及后来加入的土生土长的美国人Kleiman。

Mumford后来也致力于视觉和模式理论的研究. Michael Artin的父亲是大名鼎鼎的Emil Artin。

-

遇到问题先尝试独立思考的习惯

-

获取新发现的最佳方法是将知识解释给不明白的人听。在解释说明的过程中,我们往往会有新的发现。

确实如此

-

在学校学习的各种各样的知识,究竟有多少能在自己将来的工作和生活中真正发挥作用呢?。。。人为什么要学习呢?

-

对于同一个知识点的理解,学过的人与从来没学过也完全没听说过的人截然不同,学过的人最起码有心理准备,只要花点时间就能把忘记的东西重新找回来,从而很快就能理解。

-

代数几何在百年前以意大利为中心发展起来。。。代数几何学就是以解析代数方程定义的图形(代数簇)的结构为目的发展起来的。

-

图形中两条线的交点或尖点,在代数几何中称为奇点。。。利用哪个定理能够把具有奇点的图形变换成没有奇点的图形呢?。。。维度小于四的图形中的奇点,其解消理论早已诞生。。。奇点解消理论是一种解析物体本身与其影子之间关系的理论。

So Zariski exhausted the geometric intuitions (in 1d, 2d, and 3d) and the problem was purely algebraic form then on :)

-

当时的我尚未拥有十分精湛的数学技能,也并非天赋异禀之人,所以压根没想着去挑战这个问题。而且我很清楚,无论自己在这个问题上话费多少时间,即便竭尽所能,到头来也只是徒劳一场。

-

十年后,我实现了这个梦想。1962年我完成论文《在特征零的域上代数簇的奇点解消》,并于1964年在美国的《Annals of Mathematics》上发表。作为二十世纪的数学定理之一,这个奇点解消定理应用广泛,得到了很高的评价。

-

创造的乐趣是发掘出自身完全没有意识到的潜力、天赋时所产生的惊喜,也就是发现新的自己,深入认识自己所产生的快乐。

-

创造之前必须学习。

-

世界上竟然有人在二十八岁时就获得了该奖。虽然1970年我也有幸获得菲尔兹奖,但当时我已经三十九岁了。该奖规定获奖者必须未满四十岁,所以我的获奖年龄属于最大的了。

指的是Jean-Pierre Serre, 至今仍然是最年轻的获奖者。

-

对尚未长大成人的孩子来说,自己身边最具体的成人模范便是父母。

-

只有在孩子面前展露出真实自己的父母,才能传授给孩子更多的人生财富。

-

从佣人懂老板,父亲肯定历经了千辛万苦。不过,他从未提及过去经历的苦难。

-

父亲是“不在地主”(长期不在本乡居住的地主),拥有三千五百坪左右的耕地。在乡下,我家算是比较富裕的。。。我上小学时每天午休都会喝到母亲送来的牛奶。

我的个天。。

-

从1946年开始施行的土地改革再次给我们家带来沉重的打击,父亲那三千五百坪的耕地如同白送一样被迫卖掉,还恰好赶上更换新币。父亲兢兢业业打拼积累的财富就这样化为泡影。

-

逆境大多会搞突然袭击,让人猝不及防。不过,如何对待这种逆境,如何应对人生中的不如意能检验人的真正价值。古今中外,拥有气度和才干的人大多会经历不得志的时期,但他们通常能转危为机,通过不懈努力迎来雨后彩虹。

-

父亲做起了流动商贩。。。自食其力是最值得尊重的。

-

所谓生活就是自食其力。不依靠任何人,靠自己的力量赚钱,不讲究什么体面。这才是人的价值和强大之处。

-

无论孩子喜不喜欢父母,对孩子而言,父母都是活生生的榜样,是在任何教科书上都找不到的样本。孩子会在潜移默化中学到父母的人生观。

-

我认为世上没有人会严于律己,宽以待人。通常情况下,如果一个人对自己要求严格,那么他对别人也会严格。

是的

-

在孩子的成长过程中,身边有一位总是站在自己这一边的人至关重要。

-

我的母亲和父亲都是再婚。他们都失去过配偶,而我的母亲是父亲亡妻的妹妹。母亲嫁到广中家时,带着一个刚出生不久的男孩。当时广中家有两个男孩和两个女孩,因此母亲一嫁到广中家就有五个孩子。此后夫妇二人又生了十个孩子,所以母亲总共有十五个孩子。

according to the inverview by Jackson, the actual situation is 0(1st wife) + 4(2nd wife) + 1(1st husband) + 10. To quote Hironaka: “One brother, also a son of my father died in New Guinea fighting against the Americans. He was twenty-three. Another brother was in the war with China. He was injured and died in a hospital in Beijing.”

-

我家在走向衰落之前,有两三个管家和三个保姆。

-

母亲的原则是无论发生什么事情,都要避免出现最坏的情况。比如,对母亲而言,孩子死亡就是最坏的情况。。。母亲采取的是一种只要避开最坏情况即可的教育方法。

-

交到的朋友有时会对自己的人生产生巨大的影响。

-

我并不建议对任何问题都盲目地深入思考,因为这会妨碍我们的工作。

-

拥有遗忘的能力是人类的长处,也是短处。。。人要是不能忘记日常生活中那些无关痛痒的琐事,不能忘记那些令人讨厌、令人生气的事,肯定会变得神经衰弱。

-

既然学了也会忘,那为什么还要不辞辛苦地去学习呢?

-

一个人如果一定要长年累月了解一切后才采取行动,那么他将无法在社会上立足。。。无论人面对多大的难题,都必须做出决断,必须进入下一个阶段。

-

集合论的创始者Cantor曾说数学的本质在于它的自由。也就是说,数学这门自由的学问只要求遵循既定的规则,不受名誉、地位、经济、政治等因素的束缚。我认为这是一句阐释了数学本质的经典名言。

-

如果总是以痛苦为伴,就会对当初的选择感到失望,不想再继续走下去。。。微小的成功令人体味到愉悦,有了无数次这种成功的体验,人就能坚定不移地走自己的路。不过,要想在某一件事上获得成功,毅力不可或缺。成功需要孜孜不倦地去努力。

-

坚韧不拔是我从事数学研究工作的信条。。。我坚信最重要的是持之以恒,有始有终。。。就得比别人多付出两三倍的时间。至少我只能想到这种方法。而且我相信,对头脑普通的人而言,这是最优方法。

没有你聪明就卷死你!

-

老师会左右学生的学习热情。

我大概低估了老师的作用。。

-

只要思路正确,后面只付出时间和劳动就可以了。

-

1950年4月,我进入京都大学理学部学习。当时我只报考了这一所大学,父亲跟我说要是没考上就不要去读大学了。。。之所以选择京都大学,是因为我喜欢京都这座城市,而且我姐姐嫁给了京都的纺织品商人,我可以寄宿在她家。当然,最重要的原因是我无比崇拜在我入学前一年的12月10日获得诺贝尓物理学奖的汤川秀树(1907-1981,介子理论的提出者)。当时我之所以想在大学学习物理学,也是因为想追随这位京都大学的教授。汤川先生是第一位获得诺贝尔奖的日本人。

not entirely accurate. According to the inverview by Jackson: “I applied to Hiroshima University because I wanted to study with him. But I didn’t study at all for the entrance exam, and I failed it! So I began to study the year after, and I applied to Kyoto University and went there.”

-

数学这门学问是所有科学的基础,这也是数学的魅力所在。

-

任何一个人在选定一个一辈子为之奋斗的事业之前,都无法避免反复试错。通常情况下,普通人的一生不是一条平坦的直线,而是一条蜿蜒的曲线。不过,这个过程中发生的反复试错绝不是毫无意义的。。。人学过的东西或为学习付出的努力,总有一天会以某种形式回报给自己。

-

数学不允许有丝毫的马虎大意。

-

总是看别人眼色行事的人很难有所作为。我行我素是需要胆量的。

到了一定年纪胆量自然就上去了

-

不管什么时候,我似乎都没有把意气相投作为择友标准。我有意识地选择那些与我不同的人,以及那些能教给我东西的人作为朋友,与之交往。另外,无论多么要好的朋友,我都会与其保持一定距离,当朋友想踏入属于我自己的小天地时,我必然严防死守,将其拒之门外。。。我能与任何人密切交流,有时也会把最真实的自己展现出来,从未因他人影响到自己最看重的东西而产生悔恨之情。也就是说,无论多么亲密、尊敬的朋友,我从未受其影响迷失自我。与朋友之间标号界线,在这条界线的范围内与其坦诚相待是我的交友之道。

君子之交淡如水

-

“大家为什么净发表一些毫无用处的论文?虽然每个人都在自己的论文里付出了心血,但每年出来的不都是些遭人唾弃的废纸吗?那些十年之后便无人问津的论文只会浪费图书馆的收藏空间,没有任何意义。写这种论文浪费时间,读这种论文也浪费时间。我是绝对不会写的。”

-

如果不通过写论文创造出自己的理论,就无法开辟通往数学家的研究之路。究竟应不应该写论文,这个问题一直困扰着我。

-

可能依然无法抓住开启创造之旅的契机,从而继续沉沦下去,甚至一生都无法摆脱这个深渊。我看到现在很多人明明才华出众,却陷入迷茫,一事无成。。。我认为能否抓住这种契机,取决于当事人是否在为创造而苦恼。

-

其实并没有怎么认真看过列出的参考文献。也就是说,我只是凭感觉认为某个文献好像与我写的内容相关就将其列在参考文献中。这种做法多么荒唐啊。。。年仅28岁就获得菲尔兹奖的法国天才数学家Serre,他对我说:“你写的那篇论文在你引用的一篇文献中已经阐述得差不多了。”。。。虽然论文被批得一无是处,但我现在依然庆幸写了这篇论文。第一,我虽然犯了没有详细阅读并深入理解参考文献的错误,但从中学到了写论文的方法。。。写论文时必须读懂悟透相关文献,彻底调研清楚之后再动笔。第二,我通过写这篇拙劣的论文,为自己搭建了一个台阶。这是弥足珍贵的,因为以此为起点写下一篇论文的时候,质量肯定会比第一篇好很多。当然,第三篇会比第二篇好,论文的质量会越来越好。第三,写这篇论文最大的收获是我通过亲身体验学到了培养自己独特构思的这种创造性态度。

同意:写拙劣论文并不可耻,可耻的是只想着写这种论文

-

“你发明这种幼稚的东西有什么意义?它有什么用?”富兰克林指着躺在旁边睡觉的婴儿反问道:“你要是这么说,那么请问,这个小孩又有什么用呢?”。。。创造的出发点都是幼稚的。

-

我的老师秋月康夫教授邀请了一位名叫Zariski的美国数学家来京都大学讲课。。。这次交流为我带来了前往美国留学的机会。在两位老师的推荐下,我于1957年来到哈佛大学留学。

Hironaka in the inverview by Jackson: “Zariski’s philosophy was that when you base geometry on algebra, you can avoid being misled by geometric intuition. He said that when he writes algebraic geometry based on algebra, the rigor is automatic; it’s unquestionably there.” Can’t agree more. 可笑的是半瓶水的人总是偏好直觉的解释,殊不知人的直觉就是墙头的草。

-

Zariski教授于1899年出生在苏联和波兰两国交界处(现白俄罗斯)。犹太人的身份让他经历了充满苦难的人生。他二十岁左右逃亡到意大利,在罗马学习,第一次世界大战后又移居美国并获得美国国籍,不久后被聘为哈佛大学的教授。Zariski教授非常严厉,学生们都很怕他。他虽然在学校担任教授多年,但门下的学生很少能拿到博士学位,可见他在治学方面有多么严谨。Zariski教授在哈弗大学工作近三十年,他的学生中仅有十人左右获得了博士学位。Zariski教授很少收学生,纵使收了,有时也会推给其他教授。。。Zariski教授是一个推崇少数精锐主义的人。在哈佛大学数学教室陈列的伟人胸像中,仅Zariski教授一人的胸像是在他活着的时候制作的。除了他的研究成果,培养出两名获得菲尔兹奖的学生也是其中一个原因。

-

美国的大学有一条不成文的规定,即本科毕业生不能进入本校的研究生院学习。不过也有十年一遇的特殊情况,指定的学生不去其他学校学习,而是被本校研究生院直接录取。。。Mumford在哈佛大学读本科时就属于这类人才。(他于1974年获得菲尔兹奖,现任哈佛大学数学教授,研究专业和我一样都是代数几何,是代数几何领域公认的权威人士。)还有一位同学叫Artin,比我小三岁,他本科就读于普林斯顿大学。与聪明机灵的Mumford不同,Artin不怎么引人注目,性格也让人琢磨不透。但是,他拥有能够看透事物发展趋势的眼力,而且具有非常出色的想象力。他拥有与Mumford完全不同的天赋与才华。(Artin现任麻省理工学院的数学教授,因代数几何中的逼近理论而闻名世界。)

-

与如此优秀的人在一起学习是件非常幸运的事,因为在他们两个人的帮助下,我在哈佛大学留学时期的学习生活变得异常充实。。。我还遇到过几个与他们不相上下的天才,但都没有产生过嫉妒之心,因为我懂得放弃。

Hironaka in the inverview by Jackson: “I tell youngsters, if you go abroad or even if you study in Japan, choose the best scholar in the field. But don’t expect you can learn from him! The amazing thing is that with that kind of person, there are many talented young people around, and you learn a lot from them.”

-

一个人如果连应该在哪里选择放弃都不知道,那么他不会做出什么丰功伟绩。我坚信,学术研究也是如此。若想创造出好东西,要有放弃的能力。

要懂得放弃!

-

无论是谁,拥有竞争意识都不是一件坏事,因为在与他人竞争的过程中,自己也能进步。。。只有做到认可对手,甚至尊敬对手,双方才能在竞争的过程中相互促进,相互发展。不过,竞争意识带来积极结果的比例并不高,大多数竞争会产生不利的结果。。。因为一旦竞争意识变为嫉妒,就会大量消耗一个人用于创造方面的精力。。。如此以来,与他人竞争反倒会令自己挑战的核心问题变模糊,从而无法把工作做得出色。

-

世界上确实有很多优秀的人才,在他们面前我们不得不放弃做不到的事情。。。嫉妒这些如此优秀的人才是没有用的。因此,当这些人才在解决问题方面显示出优于我的能力,或者我意识到自己与他们在能力上存在差距时,我会独自哼唱这首歌(“放弃了做不到的事情,但是仍然怀念着那个人啊”——《雨中盛开的花》,日本歌曲),放弃非分的执念。所谓“放弃”,并非放弃一切,而是在向目标奋进的基础上选择性地放弃一些东西。如此一来,人就不会产生嫉妒心。只要对他人没有嫉妒心,就不会消耗自己的精力,判断力也不会失常,从而可以专心进行创造。

-

我甘于承认自己是个笨蛋,所以解决不了问题也理所当然,如果解决了,那就是意外收获。

笨蛋太聪明了!

-

白白浪费的两年岁月像重担一样压在我的肩头,压得我喘不过气来。一想到这两年其他数学家的研究工作有多么充实,我就倍感空虚。

-

固执引起偏见,偏见又进一步强化固执。

-

人往往会因为某一个成功经验而丢失本心。。。如果能秉持坦率的态度看待问题,保有本心,我可能就会返回起点,详细检查自己的方法。。。莫失本心是创造的基础。

-

对普通人而言,若想创造出非凡的东西,仅凭积累成功经验是不够的,有时还需要有惨败的经验,尤其是那种赌定一定成功,最终却以失败告终的经验。

-

分清什么是事实,什么是臆测。对于事实,必须原原本本地接受。

-

想象、成见和杞人忧天会让我们分不清事实与臆测,将并非事实的事情当成事实来对待。

-

在学习方面,制定目标是非常重要的。因为人如果不制定目标,就很难产生前进的动力。

-

完全没有必要与他人进行比较,每个人都要有自己的目标。

-

先设立假说,然后尝试各种演绎,如果行不通就调整或更改假说。

-

当我们遇到问题,无论怎么分析都找不到解决问题的线索时,纵观全局是非常重要的。当我们掌握问题的总体局势时,解决问题的线索也常常会浮出水面。

-

我已经不记得冈洁老师(Kiyoshi Oka)当时具体讲了什么。坦白说,我对老师讲的内容并不感兴趣。首先是因为他讲的内容过于深奥,听起来像天书一样。其次是他讲的内容过于抽象,不知道他是在讲数学,还是哲学,还是宗教学。冈洁老师曾说想要解决数学问题,闷头解方程式是无济于事的,倘若到达佛的境地,那么无论什么难题都会迎刃而解。。。我听到一半就从教室里溜了出来,因为我认为他的观点对学数学没有什么指导意义。

读冈洁的《春夜十话》,确实有点神棍的味道。。

-

冈洁老师指出,从事数学研究工作必须超越技术层面。。。但是,“超越技术层面”这句话只有那些已经完全掌握技术的人才有资格说。

-

从那以后,我就再没去听冈洁老师的讲座了,因为我不想让老师所讲的内容慢慢渗透到自己的思想中。。。相比去听高深的讲座,阅读数学的专业图书对现在的自己更重要。于是我熟读了高斯的数论专著。

-

那些已经步入超越技术层面境界的人,就像到达顶峰的攀登者,他们面向山脚下的登山人大喊,让他们跳上自己所站的地方。这是多么荒唐啊。

说得太好了;层次不同侧重点就应该不同

-

这也让我有些不服气。但是不管怎样,他毕竟是一位了不起的老师,我还是默默地低下头以示尊敬。冈洁老师接着说:“从具体的问题中抽取出相关概念,最终形成最理想的形式对问题来说非常重要,这与你的做法完全相反。只要问题进入理想状态,它就能迎刃而解。”。。。正如老师所言,如果给问题加上各种各样的限制条件,往往会看不清问题的本质。反之,若把问题精简成理想的形式,其本质就会变得一目了然。

Hironaka in the inverview by Jackson: “There is a cultural feature of Japanese people that affects not the product of doing mathematics but the way of doing mathematics. In some sense, it is similar to the Russian way. For example, Kyoshi Oka graduated from Kyoto University, and he didn’t publish for about ten years afterward, so he couldn’t get a job in a good university. Finally he got a job at Nara Women’s College. He was a bit crazy, but he was very original. I can see the same style and very high creativity in Mikio Sato and also to some extent in Kunihiko Kodaira. Kodaira went to the United States, so he became much more Western-style, but nonetheless his nature is like that. It is something to do with Japanese culture. This is a simplistic way to describe it, but usually in the Western world you try to express yourself, to show off in some way, to appear to be more than you are, and by doing so, you get more motivation and drive. And thanks to that, you reach a higher level of productivity and originality. That’s one way. But the Japanese way, at least the traditional way, is not like that. You don’t show off. You wait until somebody starts recognizing you. Even then, staying modest is considered a good, respectable feature. So not writing any papers for ten years—that’s nothing. The mathematician must believe in what he is doing, without showing off.” 中日的文化真的是若出一辙啊。

-

要先把问题简化成理想的形式,或者说,把问题提炼成最纯粹的形式,然后着手解决。若想创造出简单明了的理论,就要事先进行这种删繁就简的工作。。。

-

最根本的理论也都是言简意赅的。。。美国的数学界重视理论的简洁性,这一点与尊崇复杂费解的日本完全相反。

-

第一个心得是实事求是,第二个是设立假说(目标),第三个是分析现象,最后一个是陷入僵局时要有大局观。此外,在思考和创造时,要重视“简单明了”。

-

莫失本心。

-

由自己的希望、愿望和主张等因素引起的矛盾不胜枚举。在发生这种不愉快时,最重要的是站在对方的立场上进行思考,也就是要有与对方融为一体思考问题的胸怀和气度。这就是本心。

-

有一位物理学家曾说:“天才就是能把自己研究的问题与自身融为一体的人。”

-

倘若一直处在积累的阶段,就会像松茸无法形成蘑菇而走向枯萎那样,注定此生与创造无缘。

-

世上的所有成功人士,都具备把逆境转化为自己人生宝贵财富的能力。

-

法国高等科学研究所是一个私立研究所,主要创始人是原巴黎大学的数学教授Dieudonné和酷爱数学的实业家Motchane,经费也主要是他们两人从商界筹集来的。

-

Grothendieck也是犹太人,1928年出生于德国柏林,父亲是革命家,母亲是记者。

忽然想起了《One Battle After Another》

-

法国和日本很像,奉行等级森严的官僚制度,无国籍人士是不允许担任大学教授的(现在似乎有所改变)。尽管拥有聪明的头脑和高深的研究课题,但因为自己的出身,Grothendieck从未当过教授。幸运的是,我在哈佛大学留学期间听了一年他的课。

-

我与Grothendieck成为好朋友。有一天他问我,等他在哈佛大学的教学任务结束以后,是否愿意与他一起回巴黎的研究所。当时Grothendieck对我的研究给予了很高的评价,并邀请我到法国高等科学研究所工作6个月。

-

当初的研究所只是租用了市内一家博物馆的一层楼,研究所内仅有办公室和教室。成员只有四人,包括创建者Dieudonné和Motchane,还有被Dieudonné发现的Grothendieck,以及一位秘书。我是这个研究所的第一个外来成员。

-

Grothendieck是个了不起的人物,他能在数学世界中无所畏惧地进行探索。一般来说,数学家会花很长时间来选择适合自己的研究课题,但他是一位非常豪爽、不拘小节的“怪才”,无论碰到什么课题都照单全收。他精力充沛,一天之内能写出一二百页的论文,并能从中迸发出新的想法。。。1966年,在莫斯科召开的国际数学家大会上,Grothendieck被授予菲尔兹奖,他开创了代数几何的一个新纪元。他的主要成就简单来说就是为了严密地证明韦伊,André Weil猜想,在代数几何学的基础上完全使用了上同调代数学,并提出了“Grothendieck同调”的新概念。

-

Grothendieck对数学的执念和热情十分惊人。

-

Grothendieck从来没有向我倾诉过他的艰辛经历。一是他不是这样的人,二是即使我向他打听,也无法真切地感受到他从德国的收容所逃到法国,没有国籍,专心专研数学的残酷经历。此外,对于他人眼中那些凝结着心血与汗水的艰辛经历,他本人可能从未觉得困难和辛苦。

-

人在对某件事着迷的时候,即使吃再多的苦,也不会觉得辛苦。。。连续不断的逆境最终转化为他对数学的热情,也许正是这一腔热情支撑着他干劲十足地开展着创造性活动。

-

艺术家若想一直从事创造性活动,就要保持饥渴的状态。我认为学者也是如此,若不保持饥渴状态,就无法持续地进行创造。

Stay hungry, stay foolish

-

如果不能通过某种方法将needs转换成want,就会在实践中遭遇挫折。总之,拥有“我想钻研这门学问”“我想从事这项工作”的欲望是不可或缺的。

-

在创造的过程中需要实现飞跃。创造的东西越新颖,实现飞跃就越重要。实现飞跃必须借助内在欲望的力量。我认为,飞跃的原动力并不是needs,而是want。

-

从遇到这个问题到发现定理,我几乎没有想过解决这个问题有什么用。更确切地说,我从没想过它的应用问题。

-

秋月康夫教授指导的研讨班非常重视代数几何的未来,大家的研究热情十分高涨,计划把与这个领域相关的所有知识都从头学习一遍。京都大学有一个传统,即本校出身的教授会让自己门下的本校学生担任副教授,并接着教相应的课程。对于京大的这项传统,秋月教授大胆尝试改革,只要在其他大学发现优秀的人才,就不断将其招入麾下。这个研究室初期活动的主要参与者包括井草准一(东京大学出身),松阪辉久,伊藤清(东京大学出身),永田雅宜(名古屋大学出身),户田宏(大阪大学出身),松村英之(鹿儿岛大学本科,京都大学硕士),西三重雄(京都大学出身),中井喜和(东京教育大学出身)。还有我和秋月教授门下的中野茂男(京都大学出身)。

-

带着问题入睡,要日思夜想你要解决的难题。

嗯

-

Claude Chevalley是法国数学界的代表人物之一。Chevalley于1909年出生于南非的约翰内斯堡,毕业于巴黎高等师范学院,曾在普林斯顿大学、哥伦比亚大学任教,凭借《Theory of Lie groups》《Introduction to the theory of algebraic functions of one variable》和《Chevalley Group》等研究论文,成为享誉世界的大数学家。。。Chevalley对奇点解消问题持否定态度。。。Chevalley说奇点解消问题不是那么简单就能解决的,即使有人解决了这个问题,那时代数几何学的一般性理论可能已经发展得很成熟,奇点解消问题的价值或许没有那么大了。。。总之,Chevalley认为解决这个问题没什么用,没什么必要去研究奇点解消问题。

-

但被别人说“解决了也没用”之后,我感到颜面尽失,要说自己当时没有泄气是不可能的。我敬爱的Grothendieck也说了让我挫败的话。。。Grothendieck没有表现出特别高兴的样子,甚至有些心不在焉,因为整个过程中他几乎没有搭腔,而且最后他说的一句话证明了他没在听我说话。他说:“若想证明四维代数簇的奇点解消是不成立的,只需要。。。”当时我感觉自己就像挨了一棒,备受打击。说这句话的不是别人,而是指导过我半年的老师,是我特别尊敬的Grothendieck。所谓目瞪口呆,可能就是我当时的状态吧。难道我沉迷于奇点解消问题只是为了证明它是一个谎言吗?这么伤人的话令我心灰意冷。

-

不过,也有人曾给予我鼓励。这个人便是Zariski教授。。。另外,法国数学家Thom的话也令我振奋,我也经常把他说的话说给自己听。他说:“从事代数几何研究工作的人净是些懦夫,一遇到棘手的问题,就扬言解决了也没有意义。这是代数几何学家的惯用伎俩。”

-

少言寡语的他当时只给了我“要谨慎行事”的忠告,随即安静地放下了电话。的确,此时最重要的就是谨慎再谨慎,否则自己可能会陷入无法挽回的尴尬境地。。。还有数学家发表了相关论文,结果遭到Zariski教授毫不留情的指正。

-

经常吃完晚饭后看电视或者和家人聊天,到晚上十点才开始工作,睡觉的时候已经是早晨五点左右了。我入睡后不久,妻子就会起床,清点我昨夜写的稿子的页数,然后将稿子交给打字员。我睡醒以后会通读打印出来的稿子,仔细检查逻辑结构方面是否有错,证明细节是否严谨。如果没有任何问题,就开始思考下一步,就这样不知不觉到了晚饭时间。。。当时我一天只睡三四个小时,而且前一天夜里与问题奋战的余韵未尽,昏昏沉沉的大脑让我无法在课上百分之百地集中注意力。真是对不起那些来听我课的学生。

-

这篇论文原稿的厚度能与马萨诸塞州的电话号码薄相匹敌。因此,数学家们后来都用“广中的电话号码薄”来代指这篇论文。在证明定理的论文中,据说我写的这篇论文是数学史上篇幅最长的。论文内容分两次刊登在美国的数学期刊《Annals of Mathematics》上。

-

据说在我发表论文之后,Zariski教授还曾多次用他自己的方法验证过我的理论。他在演讲中宣告我推出了他未能推出的理论,以此来表示对我这位学生的关怀。

-

我把在这三位从事创造性工作的老师身上学到的东西融会贯通后,在不知不觉间就解决了奇点解消问题。是他们成就了我,这是我的真实感受。

-

第一,在创造过程中,灵活性至关重要。。。常言道:旁观者清。当创造之旅举步维艰时,我选择与其保持距离,以旁观者的角度审视问题,然后静待思想和理论之花自然盛开。。。就像处理棘手问题时一样,要采取灵活的方式,在保持一定距离的基础上关爱孩子。。。第二,需求(want)对创造的重要性。。。这种需求必须完全发自内心。因为我们自认为的需求,实际上大都是由社会潮流或媒体宣传的信息所形成的需求。这种需求是非常脆弱的。一旦外界形势发生变化,它就会立即消失。而且,这种需求无法向创造提供源源不断的动力。第三,只有尝试创造,才会产生价值。。。有些人认为没有什么必要去解决奇点解消问题,甚至有人当面对我说解决这个问题没用。然而,当我推出这个定理之后,各种各样的应用理论接连诞生。我自己也发表了相关应用理论,但没想到从中不断发现巧妙应用理论的竟是曾向我泼冷水的Grothendieck。当时我向他介绍自己研究的奇点解消时,他完全没有听进去。然而,该定理诞生后,他接二连三地发表了此前根本无法想象的应用理论。

-

1964年9月,我来到位于纽约的哥伦比亚大学担任教授。那是我在哈佛大学获得博士学位后的第四年。。。我作为获奖者只拿了奖状,五千美元的附加奖则交给了我的妻子。我参加完在纽约举办的授奖仪式后,第二天就带着妻子去了位于纽约第五大道的蒂芙尼旗舰店。这是我从杜鲁门卡波特的小说中了解到的一家著名的高级珠宝店。我用奖金在此买了一枚戒指,并在上面刻上“奇点解消”的英文缩写后送给妻子。。。四年前我一拿到博士学位就结婚了。当时的结婚仪式很简单,付给法官10美元后互致结婚誓词,然后晚上邀请朋友来家里聚餐,举办了一个最简单的喜宴。当然,既没有新婚旅行,也未能给自己的妻子戴上婚戒。我在纽约的蒂芙尼旗舰店拿出一大笔钱来买戒指也有补偿妻子的意思。

-

我在1970年4月收到获奖通知,向我发来贺信的是国际数学联盟的Henri Cartan。我是上一届菲尔兹奖的候选人,所以对本届获奖这件事并没有过于吃惊。。。对我的研究成果进行介绍的是Grothendieck。

-

(日本文化勋章)“竟然享有终身津贴,恐怕全世界只有你有这样的待遇了。。。”

中国和加拿大都没有这样的荣誉吧?

-

它是母亲用已故父亲的和服为我改造的。1970年8月6日,父亲和往常一样骑自行车去卖货,在一个道口不幸发生交通事故,连人带车被撞得粉碎,终年79岁。我在给家里写的信中经常对父亲说:“爸爸,你要坚持出去卖货,就当锻炼身体了,所以要坚持下去。借的钱由我来还,你就放心好了,但不要逞强。”父亲天生就是一个商人,他也按照我的话去做了,可从那一天起却与我永别了。

-

后来,我决定到京都大学读书,他只给了我五千日元用于支付学费、入学费、到京都的交通费和教材费,并告诉我不够的话自己想办法解决。然而,父亲不知从什么时候开始变得天真烂漫起来,他会拿着我从美国寄来的信给邻居和卖货时遇到的顾客看,并引以为豪。另外,我获得学士院奖的时候,父亲曾欣喜若狂地说:“这么开心的事,我这辈子恐怕不会遇到第二次了。”

-

我很高兴听到别人夸我头脑聪敏、能力超群,但其实我并不是人们说的那样。广中平祐只是一个无比勤奋的人而已。

-

我是出生于昭和时代的第一个获得文化勋章的人。。。坦率地说,我并不认为自己有出众的才华,但我在刻苦努力这一点上有绝对的自信。或者说,在坚持到底的毅力上我绝对不输给任何人。。。我并不讲究个人打扮。我好像生来就是一个慢条斯理的人。我是个从容不迫又有点迟钝的人。面对摆在眼前的问题,我最初都只会了解它的大概内容。至于周围的其他学者是如何钻研那些问题的,我通常不会深究。不过,在此过程中,我会逐渐看清哪些问题重要,以及自己要研究哪个问题。总之,首先我要花很长的时间才能慢慢地看出问题的要点。

-

还要把握住运气。如果不能抓住好运实现飞跃,就无法创造出新的东西。。。除了迟钝和运气,还要有毅力,咬住问题不放的毅力。在面对各种难题时,我奉行比别人多付出一倍的时间这一信条。另外,还要有意识地培养自己坚持到底的毅力。倘若不能坚持到最后,无论过程多么精彩,到头来也无法取得成就。我认为,无论从事数学研究的人有多么聪明,只要没有成就,就算不上数学家。

Hironaka in the inverview by Jackson: “I like basic things. Very clever people tend to jump to the new techniques: something is developing very fast, and you want to be on top of it; and if you are smart, you can be a top runner. But I am not so smart, so it is better that I start something where there are no techniques for the problem, and then I can just build step by step.” 勤能补拙

-

近三十名参加Fullbright科学奖学金计划的留学生乘坐冰川丸号邮轮从横滨港出发。

-

人与各种和自己不同的人建立联系、互相影响是一项重要的活动。我们可以从中自发地采取某些行动,继而发现未知的自己。

-

在需要买书和笔记本的时候,偶尔会出现手头不宽裕的情况。每当此时,Zariski教授就会出手相帮。Zariski教授一看到我为钱所困,就会从他的钱包里抽出几张纸币借给我用。这种情况发生过好几次,后来我也都如数还清。

-

没上一次课会支付我5美元的报酬。。。上完第二次课后,那位研究生把我解雇了,理由是听不懂我说的英语。

作者在美国的家教经历

-

因为还有数学这门国际语言,所以在学术研究中没有任何障碍。而且,只要不耽误学习,我就知足了,其他的不管怎样都无所谓。

-

所谓用耳朵学习,并不是通过读书来获取知识,而是直接与学习对象接触,学习该人掌握的知识和思考方法,所以将优秀人才聚集起来有助于大大提升学习者受启发的程度。

-

日本人往往倾向于把问题分为“有价值的问题”与“无价值的问题”,或者明明知道答案,但为了炫耀自己的才能、构思而去提问。美国人则不然,他们完全不在乎提问是否有价值,总之不懂就问,尽可能通过提问的方式来学习。

-

教别人也是一种学习的方法。

-

有的学生被卷入激烈竞争的漩涡,掉队后丧失自信,甚至自寻短见。在我的学生中,也有人因此选择结束自己宝贵的生命。

-

学者不能只专注研究自己的学问。我们要以自己的学问为出发点,将自己的专业与其他学问、经济形势、社会现象等联系起来,在此基础上不断创造出新的东西。

-

考虑到还有不到二十年的时间便进入21世纪,届时将迎来超全球化的时代,我认为如果现在日本不向美国学习,可能会面临意想不到的危机。

-

第一个弱点是优秀人才的从业趋势正在从工业向服务业倾斜。从比例来说,服务业占据国民生产总值的60%,75%的劳动力都以各种形式同服务业紧密相连。如此一来,工业的主导投资衰减,这必然会减缓工业发展速度。第二个弱点是很多企业必须面对人种问题,特别是与占据人口总数12%的黑人相关的问题,以及女性雇佣问题。第三个弱点是在美国的企业社会中,人才流动频繁,导致企业缺乏长期的计划。

八十年代就有这样的见地!

-

日本人应该有效利用这一点到美国去,在美国社会中刻苦钻研并体验那里的生活,向美国人传授日本的优点,并把美国好的地方学回来。举个例子,日本人可以加入美国独特的共同研究团队,通过实际历练增长本领。

-

认为有必要留学的人与以前相比变少了。这可能是因为过去只有在外国才能学到的东西,现在在日本国内也能轻而易举地学到。但是,我仍然坚信留学是有必要的。

-

人的一生是由我为人人和人人为我的原理构成的。

-

我们常说日本是一个以教育立国的国家。。。与欧美国家相比,教育机会更加均等,能更好地消除歧视和学校间的差距,教育更加公平。这也是日本的教育水平得以提高的重要原因,但同时也产生了以成绩好坏来评价一个人的弊端。

不得不说中日确实很像

-

“西方文明的衰落是从装饰遗体开始的。”。。。对孩子而言,直面亲人的死亡确实是一种沉重的打击。但是,我认为这也会为人认识到自身的需求提供巨大的动力。如果没有死,就不存在生。有死才有生。

-

如果那些不主动去创造自己的人生意义,被变化和多样化所抛弃,被绝望支配的人占较大比重,那么社会就会变得混乱不堪,甚至走向灭亡。

-

若想创造属于自己的人生意义,就必须发掘出自身的潜力。不管有多难实现,不管会经历多少艰难困苦,要想成为新时代的弄潮儿,就必须这么做。

variable thinking

-

如今,日本在国际上面临的典型问题是经济摩擦,但无论是经济纠纷、国防问题还是思想和技术问题,可以说日本停滞不前的根本原因都在于日本人对事物的看法和思考方法存在局限性。

呵呵

-

世界无时无刻不在发生着巨大的变化,技术进步和思想体系的变化尤为显著,举例来说,用同一套思想体系解释一切,或者崇拜特定英雄的一元价值观正在不断瓦解。

-

当你遇到某个复杂问题,因为需要考虑各种无关因素而烦恼时,一种思考方法是“舍弃所有无关因素”。与此相对,还有一种思考方法是在处理复杂问题时“做加法”。该方法与“增加一个变量,提高一个维度”有共通之处。

Hironaka in the inverview by Jackson: “Common sense was that a single equation is much easier to handle than a system of many simultaneous equations. It is certainly true in many instances when you are working with problems with a fixed number of variables. But when you want to build a proof for all dimensions by induction on the number of variables, it becomes easier to formulate the problem in terms of many simultaneous equations from the beginning. It may sound paradoxical, but it isn’t.”

多么深的领悟!

-

复杂的现象其实是简单现象的投影。

Hironaka in the inverview by Jackson: “A very simple example is a roller coaster. A roller coaster does not have singularities—if it did, you would have a problem! But if you look at the shadow that the roller coaster makes on the ground, you might see cusps and crossings. If you can explain a singularity as being the projection of a smooth object, then computations become easier. Namely, when you have a problem with singularities in evaluation or differentiation or whatever, you can pull back to the smooth thing, and there the calculation is much easier. So you pull back to the smooth object, you do the computation or analysis, and then pull back to the original object to see what it means in the original geometry.”

想起了多年前看过的Tarski‘s projection theorem

-

面对困难的问题,当做减法无法解决问题时,或许可以通过增加一个参数,让我们原本认为没用的方法变得有用,避免我们原本认为无法避免的冲突。

-

影响最终结果的关键因素是增加什么参数,绝不是只要增加参数就能让情况好转。

-

我希望日本的外交能够在充分理解和掌握欧美人待人处世的方式的基础上,确立有日本特色的应对方式。

-

日美贸易摩擦的本质在于日本人是后来加入的,只会占便宜,伤害了美国人的感情。

哈哈

-

什么都没有记与记住后忘记有本质区别。

-

冰山沉在海面之下的部分,其体积是海面之上的数十倍,正是海面之下的部分产生了浮力,让冰山顶部出现在外界眼中。

年少时常常困惑为什么这个人明明专长是A,说起B和C时竟也头头是道。这就是积累啊,少年!

-

这就是开拓者的局限,开拓者会不自觉地对自己花费多年完成的理论工具产生感情,因为他们很清楚理论工具的效果,所以无法轻易放弃任何一部分,而是会珍惜地抱在怀里,认为其总有一天能派上用场。。。如果希望自己创造的理论工具有飞跃性的发展就必须交给下一代研究者。下一代研究者记不住理论构造的每一个细节,只能从客观抽象的角度看待,因此反而能自由取舍。

-

对我来说,记笔记的好处在于记下之后就能安心忘记。

-

大脑也需要不断按摩,忘记一些事情,增加灵活性。记住和忘记相当于将能力拉扯又放松,可以让能力变得更有弹性。

-

因此要想将失败和挫折的坏处转换为优势,还需要强大的内心。如果内心不够强大,就会在严格的学术领域被失败打倒,最终自取灭亡。当然,这同样能归结到人的接受能力和从容与否的心态。

-

在反省和后悔上花费时间和精力着实是一件愚蠢的事,更愚蠢的想法是“既然他有反省的意思,就原谅他吧”。反省并不会让事态好转,所以因为对方有反省就原谅是不合理的。

-

“能够原原本本接受事实的人最成功。”

-

或者就算接受要求,也只会采取消极行动,把骑行当成义务,尽可能在没有人的地方完成。

-

就算是咋一看没有意义,与自己的目标没有直接关系的经历,就算当时认为绕了远路,在事后回想时,或许对你来说恰恰是一条最近的路。

-

如果不去确立过于明确的目标,而去享受努力的过程,在过程本身中找到意义的话,那么人的努力就能半永久地持续下去。

-

从长远的角度来看,抽象的、似乎无法实际派上用场的事物可能会在之后起到重要作用,而只为达到眼前的目标所做的研究反而没有达到预期的效果。

深有同感, keep an open mind and stay curious about everything!

-

我认为如今日本科学技术的积累得益于优秀的模仿能力,是通过拼命模仿得来的。

-

擅长模仿的国家或许可以用二十年制造出日本花费一百年才完成的事物,对日本来说,这样的国家是可怕的。

嘿嘿

-

不能当机立断的人总是犹豫不决,最后什么都没做,却认为自己运气不好。。。要想培养当机立断的能力,负责任是必不可少的。

-

要想培养孩子当机立断的勇气,必须让他们做稍微重大一些的决定。

-

积累有两种,一种是经历失败,知道在失败之后也能重新站起来;另一种是经历成功,发现自身的可能性,只要去做就能做到。

-

那么怎样才能让孩子鼓起勇气呢?方法就是父母不要付出多余的担心。重要的是相信孩子,哪怕担心也要让他们自己解决问题。

-

我们在解决问题的过程中如果遇到瓶颈,在放弃之前,可以凭借直觉假设一个答案,然后进行归纳思考。如果假设的答案和题目有不相符的部分,就说明假设是错误的,有助于建立下一个假设。

-

要看出重点在哪里,只要抓住重点,人就能记住超乎你想象的内容。

-

为了让对方留下印象,或者让记忆更加长久,画出图表是一种非常有效的方法。

-

如果孩子在专心做一件事情,就不要出声打扰,能做到这一点的就是不错的父母了,更好的父母会和孩子一起投入其中。

-

提供信息时,必须在一定程度上分清哪些是事实,哪些是自己的主观印象。

-

哪怕从同一份数据出发,也有可能形成给人的印象完全相反的信息。而且每一种信息都没有歪曲事实,没有撒谎。对事实进行取舍的方法不同,用不同的方法结合选出的事实,都能给读者带来完全相反的印象,创造出完全不同的故事。

-

全盘接受信息,认为信息就是事实,是一件非常危险的事情。

-

理解并充分运用现在与未来的“时差”。

-

什么是有智慧的父母呢?理想情况是放低姿态,平视孩子的坐标,和孩子共同成长。但是这一点很难做到,所以至少要让孩子自己摸索属于自己的坐标。

Hironaka in the inverview by Jackson: “When a person works, he must have knowledge or he will make terrible mistakes. But at the same time, knowledge alone doesn’t do anything new. You must have instinct and somehow be conscious of making use of instinct. It is an interesting question how to give kids knowledge without having them lose their instinctive power. If you just keep pounding them with knowledge, most lose their instinct and try to depend on knowledge. This balance between knowledge and instinct is interesting.”

我检讨。。

-

从学校毕业后踏入社会的人,无论是做研究还是做生意,经常会发现在学校学到的知识派不上太大的用场。这是众所周知的事情。

-

学术时代学到的知识最重要的作用未必是派上实际用场,而是为我们找到本职工作后继续学习做准备,尤其是能够帮助我们做好心理准备。

-

就算会忘记学过的知识也没关系,只有经历过这种貌似无用的过程,才能掌握学习能力。我认为记住后再忘记,正是教育最重要的作用。

-

一切创造性都源于且只能源于自由。

Hironaka in the inverview by Jackson: “I have also been doing a little mathematics, which occupies me quite a bit in a very pleasant way. When you are young, you want to make an achievement or be recognized by your community. But I don’t have that kind of drive now. The drive is much more internal. I want to enjoy the creative thinking. When you come to a certain age, you start finding out how to be friendly with the flow of time. When you are young, you sometimes don’t know what to do with the time. I do mathematics fairly seriously, as seriously as when I was in my twenties or thirties, but in a much more enjoyable way. I don’t worry that if I don’t publish something in two months, somebody else might publish it. I don’t do that kind of problem anymore. I don’t have to. I want to do what nobody would think about! And I can just enjoy doing it.”

受教了

-

踏踏实实进步的人有一个决定性的特征,即他们明白“我现在知道什么,不知道什么”。相反,不知道自己的无知之处,不懂装懂的人不会取得进步。面对不懂装懂的人,指导者需要费很大功夫才能看透他们其实并不懂。让一个半瓶子晃荡的人真正理解知识,比从头教起更加困难。

-

实际上什么都不懂的人有一个特点,那就是以为自己什么都懂。

-

老师应该更扎实地掌握自己要教的内容,能够选择“什么内容重要,什么内容没那么重要”。认为教科书上的东西全都同样重要的老师,对这门学科的认识依然太幼稚。

-

就算为了几名差生稍稍降低些难度,依然会落下几名差生,统一降低难度是最没用的方法。

-

能让理解现有内容的孩子多学一些,因为如果放着水平超过现有难度的孩子不管,他们的水平就会下降到现有难度。

永远不向平庸妥协

-

不能用错误的一维评价体系衡量学生,把任何孩子当成差生,而是应该更注重每个孩子的个性。

-

我是因为仰慕汤川秀树老师才进入京都大学,想要学习理论物理的。可是听过汤川老师的演讲后,我放弃了成为一名物理学家。。。汤川老师在演讲中说:“物理学的尽头就在不远的将来。”对于初出茅庐的我来说,这句话让我感受到了强烈的虚无,从而大失所望。

-

年轻的我认为,如果跟随这样的老师,抱着物理学即将走到尽头的心态,踌躇不定地研究物理,那我恐怕无法成为能够独当一面的物理学家。

-

我上大三时下定决心成为一名数学家,在我左思右想不知选择数学中的哪个领域时,参加了数学家冈本老师的课程。只听了两节,我就感到自己不应该追随他。。。我听说他找到了重要的起点,却在发表成果前格外担心会不会有人比自己更早完成证明。在我上学时,我对冈洁老师的印象是,他是与我们完全不同的天才,有过不少偏激、不合常理的发言。冈洁老师上课时,也多次说过“问题会在抛弃一切时突然解决”“思考数学问题时要先坐禅”之类的话。现在的我能够充分理解他当时的境界,但学生时代的我认为这些话虚无缥缈,实在无法产生共鸣,所以在听过两节冈洁老师的课之后,就果断放弃了。后来,我离开冈洁老师,与他保持距离,只学习他的数学理论,现在我依然认为那个决定对我的成长有益。

-

年轻人最好明白,“把已经到达顶点的人的言论照单全收是有风险的”。到达顶点的人已经把一门学科融会贯通,消化了所有学过的技术和知识,到达了只属于自己的境界。如果我们这些知识和经验尚浅的人听了大师们描述自己心境的话语后照单全收,并去模仿的话,则不会有任何好处。

-

将高高在上、水平远超自己的人当成抽象的目标,当成未来的榜样是有意义的,但是太靠近他们,把他们当成现实的目标是危险的。

-

投入某项大的主题研究时,我们必须拿出十足的干劲,把它当成自己终生的事业。如果一开始就不以为然,觉得自己只需要花十年就能解决问题,恐怕终其一生都拿不出像样的成果。

-

充满激情的研究者若是全心全意投入一个主题,或许会看不见其他任何东西。当他到达顶峰后,就算这个主题依然充满魅力,但是如果不能强行抽离,就无法完成下一次飞跃。

-

从事普通的创造性活动时,最不可取的行为就是在到达山顶前,仅仅因为花了好几年依然没有进展就甩手不干。学习现成的知识时,进步是肉眼可见的,我们能清晰地感觉到水平直线上升,所以会充满干劲。但是,进行创造性活动则完全不同,我们往往会陷入漫长的低迷期,看不到任何希望,就在万分沮丧时,有一天光明突然出现,取得飞跃性的进展。所以如果在看不到任何希望时放弃,之前取得的成果就全部白费了。

-

绝对不要在距离山顶只有100米时下山

-

富有创造力的人非常固执,绝不会在距离终点只有100米的地方放弃,但缺乏热情的研究者总会半途而废。。。越靠近山顶,人民越看不到山顶。山顶云雾缭绕、绿树成荫。也就是说,人在即将达成目标时,最容易失去目标。

-

创造,需要足够的坚持和勇气。

-

比自己厉害太多的人可以成为理想中的目标,却不能成为实践中的目标。

-

理想是理想,如果看不清现实就会浮在空中,因此当我们感受到理想和现实之间的差距时,最好能找到二者的终点。

-

到了4月,冰消雪融,树木全都开始发芽,枝头冒出淡淡的粉色,然后不出一个星期就绿意初显。再过半个月后,更是一片青翠欲滴的景象。。。只有看到季节的变化,才能真实地感到自己活着。。。四季变化越剧烈,落差越大,产生的动力越大,风景越美。所以充满魅力的人往往是矛盾的。

这么一说突然觉得漫长的冬天也不是一无是处啊,至少有盼头!

-

人这一生或许如白驹过隙,就像乙醚在打开瓶口后会瞬间扩散消失一样,但是我认为无动于衷等待扩散消失,与卷起漩涡、留下不可磨灭的痕迹后死去有天壤之别。

-

在此之前,日本幸运地克服了各种难题,其实如果我们遇到更强的风,并被卷入其中的话,或许能够促进未来的进步与发展。

-

想让担负着未来的孩子们茁壮成长,就要让他们面对较大的矛盾、冲撞、争吵、摩擦、挫折和失败。。。学会燃烧自己,获得真正充实的人生,获得成长。

To Read

Allyn Jackson (2005). Interview with Heisuke Hironaka, Notices of the American Mathematical Society, 52(9):1010–1019.- Heisuke Hironaka (1957). On the arithmetic genera and the effective genera of algebraic curves, Mem. College Sci. Univ. Kyoto Ser. A Math., 30(2): 177-195.

- Heisuke Hironaka (1964). The Resolution of Singularities of an Algebraic Variety over a Field of Characteristic Zero, Annals of Mathematics, 79(1):109-203.

- Heisuke Hironaka (2017). Resolution of singularities in positive characteristics, preprint.

- Herwig Hauser (2010). On the problem of resolution of singularities in positive characteristic (Or: A proof we are still waiting for), Bulletin of AMS, 47:1-30.