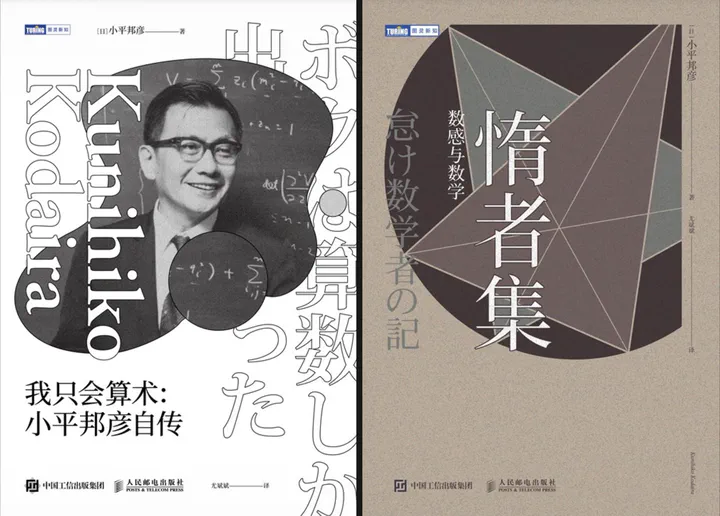

我只会算术,惰者集

By Kunihiko Kodaira (人民邮电出版社译,2022, 2017)

I can only do arithmetic

-

上小学以后,虽然算术很好,但其他科目完全不行,所以当时的我是个“悲惨的小学生”,非常讨厌上学。上中学以后还是一样,数学以外的所有科目都不好,英语、日文和汉文很差,特别是历史和地理这种需要死记硬背的科目,就更糟糕了。

-

我从战时到战后写了一篇长论文,题为《黎曼流形上的调和张量场》,不过当时在日本丝毫没有可以发表论文的迹象,所以不了了之。到了1948年,在角谷静夫的帮助下,论文投稿至美国的学术期刊。这篇论文引起了Hermann Weyl教授的注意,他于1949年邀请我去普林斯顿高等研究院任职。

-

因为有幸邂逅了非常出色的合作伙伴Spencer,我的研究工作也顺利步入正轨。1954年9月,在荷兰阿姆斯特丹举行的国际数学家大会上,我获得了菲尔兹奖。

-

数学研究不过是用大脑去思考,所以总会让我感觉是自己主观把控着整个研究过程,不过回过头来才发现,归根结底还是被命运所左右。

-

于1915年3月出生于东京。

-

我父亲是农商务省的官员。。。农林省设立了经济更生部,我父亲是第一任经济更生部部长。

-

父亲毕业于诹访中学和第一高等学校,接着考入东京帝国大学农科大学(今东京大学农学部),毕业后又就读于东京帝国大学法科大学(今东京大学法学部)。大正三年(1914年)从法科大学毕业,当时他30岁。。。于1932年担任经济更生部部长,后在1938年就任农林次官。1939年,父亲辞去次官职务去了国外,不过1942年就辞任回日本了。之后在长野县三区参加议员竞选,又当选众议院议员。。。父亲的著作目录共有40本专著、350篇论文等。

-

外祖父出生于1857年,他是长野师范学校的第一届毕业生,年纪轻轻就当上了上诹访小学的校长,培养了许多人才。之后他还长期担任上诹访町长和长野县议员。

-

外祖父通晓汉学,熟悉中国历史,总是让我坐在他的膝盖上,给我讲许多有关中国的历史。。。外祖父11岁时在寺子屋用“白文素读”的方法学过汉文。“白文”是指不加假名和标点的汉文,“素读”是指不求理解地朗读。“读书百遍,其义自见”,在反复诵读的过程中自然而然地理解文中的意思。

小平邦彦抄书学数学的典故大概根在此处吧

-

“所谓教育,是用心将人子养育成人,尊重与培养少年与生俱来的天性,帮助他们实现身心健康发展,并努力为他们提供一切有利条件。” [作者就读的五中理念]

-

在当时的中学课程中,一年级的数学课学算术,二年级到四年级学代数与平面几何,五年级学立体几何。

-

欧几里得平面几何,大概是最适合用于教授逻辑的教材吧。

-

除了数学外,物理和化学也还不错,但剩下的其他学科,比如英语、汉文、日语、地理和历史等却统统不行。

-

不懂的证明我会反复去看,还会抄在笔记上背下来,可谓费尽心思。当时的我获得了这样一种经验——反复抄写背诵不懂的证明,自然而然就能懂了。现在的初等教育和中等教育阶段很重视“易懂、好理解”,学术自己去揣摩不懂之处的机会反而变少了,这种教育方式是否更好呢?我个人持怀疑态度。

很多人误以为这就是小平邦彦抄书学数学的证据,其实作者只是在抄写的过程中不断揣摩理解直至领悟。现代教育对死记硬背多持否定态度,我个人倒是觉得古人的“读书百遍,其义自见”是有一定道理的:能理解当然最好,不能理解咱就背。古人不是早就指出不够聪明就卷(勤能补拙)嘛!

-

津守元太是我在五中时期最好的朋友。津守的父亲是东芝董事,后来担任了社长。

-

(高一时的立泽刚老师)曾叫我起来,说:“你把德语的字母表,倒着背背看。”我呆呆地站着,感觉自己仿佛已经“死去”。

-

。。。高二的微分和高三的积分。。。解析几何。。。代数学

日本那时候高中的数学就这么超前吗?俺直到大学才学了点这些啊

-

1935年,我从一高毕业,考入了东京大学数学系。。。东大数学系每届有十五名学生,只有五个教研组。教授有高木贞治老师,中川铨吉老师、挂谷宗一老师、竹内端三老师和末纲恕一老师,助理教授有辻正次老师和弥永昌吉老师,助手只有龟谷俊司老师一人。

挂谷宗一即Sōichi Kakeya

-

微积分学每周上四次,课表上写着从11点上到12点,但高木老师11点10分左右才来教室,然后去休息室坐着,悠闲地喝起茶来。高木老师到11点半才正式上课,不过会按课表上写的12点准时下课。。。高木老师的课每次30分钟,每周四次,共两小时,而他却在一年内讲完了《解析概论》(不包括现行版本中的勒贝格积分),简直不可思议。

-

这些几何学知识如今我基本忘光了,在一百年后,我们现在所做的绝大部分数学研究也会被人遗忘吧。一想到这儿,就会莫名觉得感伤。

-

大一时,我会认真地去上课。不过到了大二,没多久我就开始翘课了,因为我觉得,每周上两小时的课效率太低了。除去寒暑假的话,一年要上八个月的课,每周上两小时,那么一年差不多只有64小时。如果每天学习8小时,那么8天就足够了。于是我翘了学校的课,除了期末考试前向同学借笔记看看外,其他时间去丸善书店买各种书回来自学。

-

我在阅读数学书的过程中养成了一种习惯——在阅读时思考其他的证明方法,以及构造实例和反例。

-

虽说我翘课了,但每天都会去学校,或许是隔天去一次,跟同学一起去第二食堂边吃冰激凌边聊天。我经常跟同班的伊藤清、河田敬义、古屋茂、中村秀雄、白石一诚,以及比我们低一年级的安倍亮在一起聊天。

-

暑假来了。我本打算在暑假自学Alexandroff和Hopf合著的《拓扑学》,这是一本厚厚的德语版数学书。

-

我向父亲要了一张百元大钞,跑到了轻井泽,住进了位于旧轻井泽町中心的轻井泽酒店,在酒店房间里学习。

-

读完《拓扑学》后,我读了Deuring的《代数》,并且写了一篇小论文。

-

从数学系毕业后,我又参加了入学考试,考入了物理系。。。我考物理系有两个原因,一是因为当时日本正好出版了Weyl的《群论与量子力学》以及von Neumann的《量子力学的数学基础》等书籍,我发现数学与物理间的关系越发紧密。二是因为战争的影响在不断扩大,我感觉毕业后也看不到出路。

-

大二时,我去旁听了藤原咲平老师的气象学课,藤原老师被称为“天气博士”,名气很大。藤原老师在第一节课就慢条斯理地提醒我们:“第一学期讲点儿无聊的内容,等第二学期来的人变少了,再给你们讲些有意思的东西。”我听得目瞪口呆,所以去了一次就放弃了。

-

虽然上了物理系,不过我在学习物理的同时仍然继续研究数学,这期间共写了8篇论文,其中有6篇短篇论文发表在《日本学士院西文纪要》上。最后一篇是关于哈尔测度的长篇论文,刚开始是用日语写的,发表在《全国纸上数学谈话会》上。从大三的暑假到秋天,我将这篇论文翻译成了德语,经弥永老师修改后投稿到《日本数学物理学会杂志》。。。几个月后就印刷出版了。也许是因为那时还没有设置审阅人一职。

-

我大概是从中学三年级开始练习钢琴。父亲在1922年从德国买回来的那架钢琴,一直放置在客厅里。

-

在数学系读大一时,我因为盲肠手术住院。

-

从物理系毕业后,我担任物理系的委托研究员。。。一年半以后,在1942年9月,菅原正夫老师推荐我去东京文理科大学数学系担任助理教授。同时,我继续在东京大学物理系任教。

-

1943年5月30日,经藤原咲平老师做媒,我和Seiko结婚了。

-

1944年1月,我就任东京大学物理系的助理教授,同时兼任东京文理科大学数学系的助理教授。3月,我们的长子和彦出生了。

你算算这效率

-

最让人头疼的是厕所问题。抽水马桶结冰后没法用。

日本1940年代就用上抽水马桶了?!

-

我天生懒惰,曾经在Life Natural Library中看过南美有一种叫作树懶的动物,它们总是挂在树枝上一动不动,身上长满藻类,看起来就像是植物。树懶因为懒惰而成功存活,它们是大地懶唯一的后代。看完以后我非常兴奋,这简直就是我理想中的生活。

你要是真信了小平邦彦的鬼话。。。前面提到他上大学时就写了8篇论文。。

-

岩波书店将他(安倍亮)留下的38篇论文整合成单行本出版发行了。。。他和我太太的姐姐Taeko结婚,享年30岁,实在令人惋惜。

-

后来弟弟在气象研究所参与设计气象卫星“向日葵一号”,在1977年4月他就任气象卫星中心的第一任所长。

-

留在米泽村的长子和彦患上了肾硬化。。。那时我太太怀孕5个月,之后,六张榻榻米大的病房成了她与和彦的居所。我到周末回上诹访时也会住进病房,每晚被臭虫困扰。。。5月,我们的长女出生了。但是和彦的病情随时可能恶化。。。最终我们花光了住院费,只好于11月初带和彦出院回到米泽村。在13日那天,和彦离开了我们,他才3岁零8个月。当时长女康子才6个月大。

小平邦彦和伊藤清是大学同班同学,两人都经历了丧子之痛,可见当时(战时,加之医学还不够发达?)生命的脆弱。

-

我一边喝着茶,一边开讨论班,一直持续到晚上8点多,当然晚饭也没吃。那时候大家普遍吃不饱,却如此精力旺盛,想来也是不可思议。

-

海森堡基于“应该只利用可直接测量的量来建立物理理论”这一哲学,提出了散射矩阵理论。我在不久前才得知,这篇论文是海军在战争期间用潜水艇从德国带回来的,简直令人震惊。以讨论班为契机,我对二阶常系数微分方程的固有值问题产生兴趣,并发现了固有函数展开的一般式。利用这项公式,可以一次性证明物理数学中原来需要分开证明的各类特殊函数的展开式。将一般式应用于薛定谔方程时,可以从中推导出海森堡的S矩阵理论,因此我用英语写了一篇论文,题为《二阶常系数方程的固有值问题与海森堡的S矩阵理论》。写完后,我拜托受普林斯顿高等研究院之邀、将于1948年8月赴美的汤川秀树老师帮我把论文转交给Weyl教授。之后我收到了Weyl教授的回信,他在信中告诉我Titchmarsh已经通过其他方法得出了相同的公式。虽然有些遗憾,不过在Weyl教授的帮助下,我的论文发表在了第二年即1949年的《美国数学杂志》上。

-

在长子住院的上诹访日赤医院的病房里,在被臭虫骚扰下终于写完了最后一页。这篇长论文一时半会儿也无处发表,于是到了第二年,即1948年,角谷静夫说他在驻日美军中有认识的人,可以拜托那个人帮我投稿到《数学年鉴》。当然,我也担心让完全不懂数学的人帮忙投稿是否可行,不过既然论文在日本毫无发表的机会,只好一试。结果我在10月收到了《数学年鉴》总编Lefschetz教授发来的用稿通知,论文于第二年即1949年发表在了《数学年鉴》上。话说回来,连我自己也不明白,为什么那时候一直在拼命写这篇毫无发表可能的论文。

角谷静夫即Shizuo Kakutani

-

1948年的春天,菅原正夫老师告诉我,他已经拜托高木贞治老师帮我给高等研究院的Weyl教授写推荐信。半年后,我收到了Weyl教授寄来的邀请函,问我愿不愿意前往高等研究院,时间从1949年9月开始,为期一年。于是,我马上跟菅原老师一起去高木老师家道谢,结果高木老师却不慌不忙地说:“哎呀,我太懒了,其实到现在还没动笔写推荐信呢!”我不禁感概,原来所谓的大家都如此悠然。Weyl教授之所以给我寄邀请函,想必是因为对我那篇调和张量场的论文产生了兴趣。如果我没写这篇发表无门的论文,或者即使我写了,但如果没有角谷托人帮我投稿到《数学年鉴》,我可能没机会去美国,应该会一辈子都在日本自由自在地生活吧。人的命运,似乎总是会被偶然之事改变。

-

体检非常严格,需要拍胸片,还得检查肚子里是否有蛔虫,当时我喝了药效很强的蛔虫药。说起来有些恶心,在我回家的路上,蛔虫受不了药从肛门爬了出来,顺若我的裤管掉在了地上。我感到腿上一丝冰凉,一看原来是长约30厘米的大蛔虫。

哈哈,我也有过类似的经历,恶不恶心?

-

在芝加哥大学见到了大数学家安德烈·韦伊(Andre Weil)。沾了朝永老师的光,我还见到了著名的物理学家费米(Fermi), 他请我们吃了午餐。

-

外尔(Hermann Weyl)教授堪称是20世纪最后一位研究领域宽广的大数学家。他不仅从事数学研究,还涉足物理学乃至哲学。爱因斯坦发表广义相对论后没多久,他就撰写了《空间、时间、物质》探索统一场论;量子力学一问世,他又立马撰写《群论与量子力学》。他一生学术成果颇丰,一共发表了160多篇论文,出版了16本专著。第一次见到外尔教授本人时,他身材高大,长着一张圆脸,是位体态文雅的绅士,同时看起来又像是性格亲切的大叔,总是笑脸迎人。外尔教授见我英语这么差,大吃了一惊,他盯着我的脸说:“等第二学期英语变好一些,你来开个讨论班吧。” 当时的高等研究院有五名数学教授,分别是外尔、维布伦、莫尔斯、西格尔和诺伊曼。还有四名研究员,分别是哥德尔、亚历山大、蒙哥马利和塞尔伯格。此外,还有四十名像我这样签约一年的短期研究员。确实如听说的那样,短期研究员不用履行什么义务,甚至不用去研究院,唯一的条件是必须住在普林斯顿。

-

西格尔教授不经意地说:“我从上午9点开始学习数学,经常由于太过专注,直到半夜12点都忘记吃饭,只好在半夜把一天的份全吃了,搞得胃老是不舒服。

-

同年10月初,普林斯顿大学的斯宾塞教授托人传话说想见我。他一见我,就说想组织一个讨论班讨论我写的那篇调和张量场论文。我以不会说英语为由拒绝了,但他反驳说:“你刚说的这句话不就是英语吗?”于是,在10月中旬举行了第一次讨论班。既然是讨论班,我本以为是别人来讲我的论文,结果是我自己来讲解论文内容,这跟上课没什么区别。当时我做梦都想不到,这个讨论班开启了今后十多年我和斯宾塞合作研究的序器。

Donald Clayton Spencer,导师是Hardy和Littlewood,学生有Roger Horn和Phillip Griffiths.

-

1949年11月,我们从新闻上得知汤川秀树老师获得了诺贝尔奖,于是我和朝永振一郎老师一起赶去纽约,上门向他道贺。。。第二天晚上,在普林斯顿的餐厅里举办了汤川老师获得诺贝尔奖庆祝会,我和朝永老师二人也举杯祝酒。朝永老师喝醉后变得很健谈,他说了很多以前的故事,比如第二次世界大战前自己曾经在德国留学,那时经常去看电影打发时间,同一部新闻电影总看两遍,后来才发现自己看过度了。还有海森堡曾经邀请他(朝永振一郎)一起吃晚饭,他嫌麻烦就拒绝了,大家肯定觉得他很奇怪。最后他对我说:“要是我获得了诺贝尔奖,一定分你一半。”

朝永振一郎即Shinichiro Tomonaga,后来在1965年真拿了诺贝尔物理学奖,主要贡献是QED中的renormalization理论(Richard Feynman and Julian Schwinger)。不知道有没有真分小平邦彦一半奖金。两人在普林斯顿时是室友,关系相当好。前文中日本潜艇秘密带回的海森堡论文就是交给朝永振一郎。他门下的小柴昌俊Koshiba Masatoshi和南部阳一郎Nambu Yōichirō都获得了诺贝尔物理学奖。

汤川秀树即Yukawa Hideki,亚洲第二位(日本第一位)诺贝尔物理学奖获得者,“for his prediction of the existence of mesons on the basis of theoretical work on nuclear forces”

朝永振一郎与汤川秀树在京都大学念书时是同学。

-

11月中旬,所长奥本海默家定期举办了鸡尾酒会,研究院的研究员悉数到场。到了晚上7点左右,我打算回宿舍,于是到处寻找朝永老师,结果发现他躲在一个角落狼吞虎咽地吃着下酒菜。他解释说:“回宿舍后再出去吃饭很麻烦,还不如在这里吃点儿再回去。”准备离开时,一位名叫贝特曼的年轻数学家走过来跟我说了一些话,我还以为他说可以开车送我回市内,就邀请朝永老师一起坐他们的车走。结果,我们被带去他家。他还准备好晚餐,开始了第二场聚会。连“要不要来我家吃晚饭”这种简单的英语句子,我竟然都听不懂。我几乎每晚都跟朝永老师一起去街上的餐厅吃饭。

朝永老师真是一位妙人,后面还有他的伟大事迹。。

-

朝永老师因暴饮暴食吃坏了肚子,同时还感冒了,他整个人变得精神不振。之前朝永老师拔掉了所有牙齿,装了假牙,一下子年轻了许多。装上美国产的假牙后,没想到朝永老师的日语变差了,而英语却突飞猛进。。。自从元旦生病以来,朝永老师变得有些胆怯,思乡之情更深,一直跟我说想回日本。他总念叨着“好想把鞋脱了光脚”“好想一直用日语说话”“失去了神通力”,等等。“失去了神通力”的意思是想不出任何新的灵感。我说:“如果没能在回日本前让奥本海默刮目相看会很遗憾。”结果他反驳说:”不吃米饭怎么能想出好点子!” 朝永振一郎老师前一阵子还比较认可美国,曾说:“美国唯一的优点只有厕所,不臭。”不过随着夏日将至,朝永老师的抱怨也变得越来越多,“夏天没有庙会”“窗户装着纱窗,掠得蚊子都飞不进来,听不到蚊子的嗡嗡声,完全感受不到夏天”,等等。最终他甚至还抱怨说:“不臭的厕所算哪门子的厕所!”

-

到了之后,我们第一时间去见了韦伊老师,他为岩泽和我在芝加哥大学的数学系安排了一间办公室,我们在这里学习到8 月下旬,住在学生宿舍"International House” 。韦伊的家人都回法国了,只留他一人住在国际宿舍,所以我们每天能碰面好几次。我们几乎每天都一起吃午饭,吃饭时他总会给我出题。韦伊老师天资聪颖,他出的这些问题让我伤透了脑筋,而且他自己以前基本都思考过,结果弄得我束手无策。不过我在这里学到的东西是在普林斯顿时的三倍多。。。他不走个几千米会全身不舒服,但他喜欢一边走一边跟我们探讨数学,所以这散步一点儿也不轻松。

-

在这次大会上,法国的施瓦茨(L. Schwartz) 和来自普林斯顿高等研究院的塞尔伯格(A. Selberg)分别获得菲尔兹奖。

-

不过代数几何方面的权威扎里斯基(O. Zariski)教授希望我能在8日的会议上讲相同的内容,于是我讲了两遍。

-

约翰斯·霍普金斯大学的周炜良教授邀请我从9月开始去他们学校担任一年的客座副教授,但我在半年前已经答应外尔教授续聘一年,所以只能拒绝他。没想到周教授特别热心,还专门给回瑞士的外尔教授写信,和他商量此事,最终我决定去约翰斯·霍普金斯大学。

周炜良,被生计耽误了的中国数学家

-

我对用英语授课没太大把握,不过站上讲台后好像也没什么问题,就是听不懂学生的提问。

只要我不尴尬,尴尬的就是别人

-

我于1951年6月中旬重新回到普林斯顿高等研究院。6月底,我太太和两个女儿从日本来了美国。我的小女儿刚1岁,是在我来普林斯顿之后出生的。

您这是想对小女儿表达个什么哟

-

在高等研究院待了一年后,在斯宾塞的介绍下,我于1952年9月调到了普林斯顿大学。普林斯顿大学的数学系主任是著名 的莱夫谢茨教授。我太太在聚会上第一次见到莱夫谢茨教授时,他打量了我们半天,对我夫人说道:“你比你先生高。”这是第一 次见面时他说的第一句话。高等研究院来了一位德国的年轻数学家,名叫希策布鲁赫(Hirzebruch)。

莱夫谢茨Solomon Lefschetz的一些故事可参见Richard Bellman的自传

-

爱因斯坦为人特别随和。有一次,我和我太太带着女儿站在研究院正门左侧的入口前,碰巧路过的爱因斯坦特地拐到我们面前,跟我的女儿们握了手。而且,不管谁跟他提出合影的请求,他都有求必应。上面的照片是物理学家南部阳一郎拍摄的爱因斯坦,小林捻在拍摄时因过度紧张而导致操作失败,最终没能成功拍到照片。

-

在斯宾塞的指导下,我开设了关于“层”(sheaf)的讨论班。一个年轻的学生在讨论班里讲了嘉当(H. Cartan) 的讨论班上的笔记。。。我对“层”的第一印象是觉得它既抽象又奇怪,直到1953年的春天,我才发觉“层”非常好用。我几乎每天都和斯宾塞一起吃午餐,跟他讨论数学。有一天我们吃午餐时,我们发现用“层”可以极其简单地证明塞韦里(Severi)猜想,即两种算术亏格Pa与pa相等。这是1949年塞韦里给意大利学派做代数几何讲座时提出的猜想,当时他强调了证明的难度很大,将其比喻成如远方的星星般遥不可及。于是我和斯宾塞共同发表了一篇论文,题为《关于代数流形的算术亏格》。因此,我终于明白"层“有助于代数几何和复流形的研究。斯宾塞和我将“层“应用于各类问题,并合作撰写了多篇论文。黎曼-罗赫定理是外尔的《黎曼曲面》中最重要的定理,将其扩张至高维是当时复流形理论的核心问题。在这一年深秋,希策布鲁赫成功解决了这个间题,于是,复流形的一般理论也告一段落了。

-

1932年的国际数学家大会在苏黎世举行,这届大会设立了一个国际性数学奖项一一菲尔兹奖。。。1936年,在奥斯陆举行的大会上,阿尔福斯(L. V. Ahlfors)和道格拉斯(J. Douglas) 荣获了第一届菲尔兹奖。前文提到的施瓦茨和塞尔伯格荣获第二届菲尔兹奖。1954年的国际数学家大会于9月初在荷兰的阿姆斯特丹举行。我本来想偷懒不参加,结果外尔教授让斯宾塞告诉我,我是这届菲尔兹奖的获奖入之一。外尔教授担任了本届菲尔兹奖评审委员会的主席。其实,菲尔兹奖在颁奖仪式前不会预先公布获奖名单。那一年菲尔兹奖的另一位获奖人是塞尔(J-P. Serre), 我不记得是在什么时候得知的。

Jesse Douglas known for his general solution to Plateau’s problem

According to Spencer:The President of the Fields Medal Committee was H. Weyl, and its other members were E. Bompiani, F. Bureau, H. Cartan, A. Ostrowski, A. Pleijel, G. Szegö, and E. C. Titchmarsh." 小平邦彦早期的一篇论文就是被Titchmarsh给scoop了。

-

进入会场后,我按信上指示坐在了最前排。结果工作人员以为我这个小个子东亚人找错了位置,误坐在了第一排,他走到我身边小声说:“先生,这排是贵宾席,麻烦您挪到后面的位子。”于是我把信递给他看,他看了后走开了。。。本届菲尔兹奖评审委员会主席外尔教授分别为塞尔和我颁发了金牌和1500美元的奖金,然后他用了一个多小时详细介绍了我们获奖人的贡献。

-

开茄式结束后,计算机的鼻祖冯·诺依曼从下午3点开始发表演讲“未解决的数学问题"。我期待着他的演讲能成为第二个“希尔伯特的`数学问题'",结果他只陈述了几个与希尔伯特空间相关的问题,在场听众都大失所望。希尔伯特空间只不过是数学的其中一个小领域,大家怎么也想不通诺依曼这样的大人物为何会讲如此无聊的内容。

Johnny被黑惨了。。。这是1954年,冯·诺依曼于1957年2月去世,所以不必苛求。

-

我本来很担心获奖入会被要求发表讲话,幸好没有。也许是因为获奖名单需要保密,所以没办法在议程中增设获奖感言环节。

-

因为我听过塞韦里的讲座,所以他声称“小平是我的学生”,这让我还挺惊讶的。

-

塞尔不经意间抽起烟来,他愣了一会儿来间我:”这烟蒂该怎么处理好呢?”于是我建议他:"藏在小石子下面吧。”他笑着回道:”就像猫那样?”我脑海中想象的女王形象是《罗马假日》中奥黛丽·赫本饰演的女王,结果去了发现现实中的女王是一位普通的中年女性。女王问塞尔:“你平时都在做什么?”塞尔回答:“在教书。”接着女王又问了我相同的间题,我回答说:“我也在教书。”听了我俩的回答,女王似乎觉得很无聊。

-

大会期间召开了几场代数几何研讨会。塞格雷(Segre) 在其中一场研讨会上说:“今天在这里讨论的问题远比诺依曼提到的那些间题重要。”他的发言赢得全场喝彩。

估计是Beniamino Segre。真黑啊

-

苏联的亚历山德罗夫先用俄语发表了演讲,接着又用德语重新讲了一遍。我猜测苏联是个严格的国家,如果他只用德语演讲可能会遭受批评吧。

-

国际大会后,我们跟着弥永老师去了巴黎。弥永老师特别开心,仿佛回到了自己的家乡。他的朋友谢瓦莱带我们参观了巴黎,还请我们去餐厅吃了午餐。我想挑战一下罕见的菜肴,就点了一道牛脑,不过味道像是拌了油的豆腐,谈不上好吃。在巴黎待了三天,接着我们又去了伦敦。酒店的餐具非常漂亮,但菜却特别难吃。第二天,我们坐电车去了剑桥。霍奇老师带我们逛了剑桥大学,他介绍说牛顿曾经在这里做过实验。

W. V. D. Hodge,著有“The Theory and Applications of Harmonic Integrals”和“Methods of Algebraic Geometry, I-III”。哪天才能看懂Hodge decomposition呢?

-

霍奇夫人一直问我太太:“数学家很古怪吧(Aren’ t mathematicians Odd) ?“如果身为英国绅士的霍奇老师看起来很古怪的话,那我在别人眼里得是什么样的人啊!

-

1955年4月17日(星期日)半夜,爱因斯坦在普林斯顿医院病逝。如果在日本的话,研究院肯定会举办隆重的追悼会,不过在这里并没有安排任何活动。。。据最近出版的爱因斯坦传记(A. Pais, Subtle is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein, Oxford University Press, 1982)记载,爱因斯坦于1955年4月18日凌晨1点15分去世,死因是动脉瘤破裂。他的遗体当天下午被运往殡仪馆,当时有十二位与爱因斯坦深交的朋友到场,其中一人朗诵了一段歌德的诗歌。遗体随后被火化,骨灰被撒在了某处,不过不知道具体地点在哪儿。

-

1955年9月,我就任普林斯顿大学的教授。虽说是教授,不过不是名副其实的教授,而是拥有教授职务的委托研究员。同时,我还兼任高等研究院的研究员,和研究院签了5年合同。秋季学期在大学授课,一周3小时。春季学期在研究院从事研究工作,但不用履行任何义务。在大学承担的课程主要面向高年级的研究生,所以上课内容由自己来定。我一般都是讲授自己目前正在研究的课题。1951年,我从东京大学物理系的助理教授升任数学系的教授,不过在同年4月我提交了辞呈,辞去了教授职务。

-

据他说,他来普林斯顿以后才第一次接触到调和张量场,并认识到其中的重要性,于是仿佛回到学生时代般拼命学习。斯宾塞总是有先见之明,也是他让我开设关于“层"的讨论班。而且,斯宾塞满怀善意和热情,他的这种热情会“感染“周围的人,大家很自然地组成热情的研究团队。

-

有一天,我们一伙人在谈话会结束后,一同去普林斯顿郊外的一家餐厅吃晚餐。长桌边围坐了20多位数学家,斯宾塞坐在我旁边,我们讨论起数学问题。结果坐在我们对面的普林斯顿大学老教授之一的费勒嘲讽地说:"这两人很少见面,所以一见面就谈论数学。“斯宾塞听到后大吃一惊,说道:“没想到我们竟然如此受人关注!"坐在左侧桌尾的高等研究院的博雷尔教授解释道:“这是嫉妒呀,他怕你们又谈出一篇新论文!”我感到很震惊,这才意识到我们成了老教授们嫉妒的对象。

感觉是一句正常的玩笑啊,应该是有隐情。普林斯顿后来没有挽留小平邦彦,斯宾塞也气愤地跑回斯坦福。

博雷尔估计是Armand Borel

-

布兰迪斯大学的松阪辉久教授在高等研究院做研究员,我去他公寓做客时聊起了薪资。他听完后对我说:“小平老师,你每个月才拿这点儿工资吗?普林斯顿大学也太过分了。”我这才知道,自从莱夫谢茨教授辞去系主任职务后,普林斯顿的老教授们似乎都不待见我。

-

在扎里斯基教授的邀请下,我从1961年的秋天去哈佛大学任教一年。。。搬到剑桥的第二天,我和太太一起去附近的超市购物。当时 碰见了一位光头男土,他穿着短裤,露出长满汗毛的小腿,看起来像一位比叡山的凶猛和尚(荒法师)。这位男士就是著名的数 学家格罗滕迪克(Grothendieck)。新学期开始了。我去听了格罗滕迪克的课,但完全不知所云。于是我百无聊赖地在笔记本上涂鸦,坐在旁边的博特瞄了我一眼,说了句“反正也就这么回事”。扎里斯基教授家里隔周都会举行男士们的聚会,广中平佑、格罗滕迪克、泰特、芒福德、M.阿廷和我是聚会的常客。大家边喝酒边谈数学,从晚上9点待续到12点多。我们几乎不聊数学之外的话题。

-

1962年,约翰斯·霍普金斯大学的数学系主任周炜良教授以18000美元年薪聘请我去任教。普林斯顿大学数学系内部也在商讨是否要提高薪资挽留我,但最终作罢。我打电话给斯宾塞,同他商量后决定去约翰斯·霍普金斯大学。斯宾塞对普林斯顿大学不挽留我的行为感到非常气愤,于是他提交辞呈,一年后转去了斯坦福大学。

-

巴尔的摩是一座富有南方风情的小城,住宅区分为白人区、犹太人区和黑人区。白人区和黑人区之间竟隔着城墙,这让我很是惊讶。我在大学附近的白人区买了一栋砖瓦结构房屋,占地面积约990平方米,建筑面积330平方米,价格是3万美元。

-

我自1962年9月起在约翰斯·霍普金斯大学任教3年,承担研究生一年级学生的函数论,每周上3个小时,以及高年级研究生的课程,也是每周上3个小时。。。按一年计算的话,美国大学一门课的学时相当于日本大学的三倍,不过也基本不用开会和处理琐事。

-

其中一位学生来我办公室抱怨说:“老师,您在练习课上出的题目总要费力思考才能解得出来,这不公平。”听他这么说,我简直目瞪口呆。

-

我们俩大概用了3个小时通读申请材料,仔细观察照片,从中挑选出十几名拟录取的考生。不过既没有笔试也没有面试,所以感觉很不靠谱。而且这就是最终结果,甚至不用再将材料带到系里与大家重新讨论。

“仔细观察照片”,我的个妈呀

-

所有考试委员一致决定给予其退学处理,并向他传达了最终结果。他来办公室跟我告别时,留下了一句“大数学家魏尔斯特拉斯也曾没有通过考试,所以我并不觉得失望”后就离开了。

这就是美国人早期“what doesn’t kill you makes you stronger”的强大心理吧。。。

-

10月初,我收到了斯坦福大学数学系吉尔巴格主任的来信,他邀请我从1965年的夏天开始到斯坦福任教。约翰斯·霍普金斯大学的周炜良教授一直对我照顾有加,虽然我觉得有愧于他,但是很快就下定决心打算去斯坦福大学,因为我很想去斯宾塞所在的斯坦福大学。到了10月中旬,普林斯顿大学数学系新任主任米尔诺专程来巴尔的摩找我。米尔诺是一名天才数学家,他开启了一个称作“微分拓扑”的新领域。而且,当时他年仅34岁,3年前他31岁时,在斯德哥尔摩举行的国际数学家大会上获得了菲尔兹奖。普林斯顿大学数学系的上一任系主任塔克做事优柔寡断,数学系发展一筹莫展,因此年轻的米尔诺代替他担任了系主任一职。米尔诺对我说:“当年本应该努力挽留您的,我对此向您表示歉意。您愿意再回普林斯顿吗?就算一年也可以,我希望您能回来。”不过我去斯坦福大学的决心已定,所以后来写信拒绝了他的邀请。

John Milnor,居然还在世!Jon Folkman(Shapley–Folkman定理的那位)是他的学生。希望有时间能读读Milnor的《Morse theory》,《Characteristic classes》和《Topology from the differentiable viewpoint》。

-

为了遵循创始人斯坦福的遗嘱,学校里没有卖酒的商店。

-

在美国的大学,导师需要为学生提供一个适合撰写学位论文的问题,同时还要指导他们解决这个问题。而且提供的问题必须难度适中,差不多认真研究2~3年便能顺利解决。听说曾经有一位日本教授感慨道:“如果有如此巧妙的问题,自己早就着手研究并撰写论文了。”

-

在日本期间,东京大学一再邀请我回国,千是在第二年,即1967年的8月,我终于回到了日本。从1949年到1967年,我一直居住在美国。在这18年间,一杯咖啡的价格稳定在10美分。美国治安良好,经济稳定,没有通货膨胀,十分宜居。斯坦福大学在第二年给我提了薪资,当时我的年薪是24000美元,年收入达到了32000美元。

-

在当时大家都认为美国会永远延续繁荣的时候,我竟能下定决心放弃高薪,返回日本。现在回想起来,那18年是美国的全盛时期,之后的美国治安变得糟糕,也发生了通货膨胀。再后来,我在东大见到的一位美国数学家说:“你真是在一个完美的时间点逃离了美国。“自那之后过去了20年,现在的日本经济繁荣,也迎来了全盛时期。不过也让人忍不住担心,这般繁荣的景象又能待续到几时呢?

有见地,厉害

-

1967年8月中旬,我回到了日本,也重新回到了东京大学数学系。东京大学数学系的学生确实非常优秀,他们的硕士论文在美国都够得上博士论文的水平。希策布鲁赫来日本时看了上野健尔的硕士论文,他说这都抵得上3篇博土论文了。1968年的夏天,发生了“东京大学事件”,这如同流行感冒一般蔓延到了全日本。这种现象简直不可思议,我无法理解。学生们不断与学校谈判,还骂教授们是“专家笨蛋”。。。我便写上了一句“不是专家笨蛋的人单纯就是笨蛋。"

嘿嘿,反智的现象不仅限于中美啊

-

在1971年11月4日召开的教授会上,我被选为了理学院院长。我很懒,所以基本不去参加教授会。这一天我也缺席了,结果却在家接到电话说我当选了院长,真是吓了一大跳。

吓得我再也不敢缺席系会了

-

斯宾塞的身边围绕着自己的学生们,看起来非常幸福。曾经嘲讽我和斯宾塞的费勒教授已经过世了。

看来被费勒William Feller伤的不浅。有意思的是,费勒和他的学生Henry McKean和伊藤清走的很近,而小平邦彦和伊藤清是大学同班同学。

-

美国的杜鲁门总统以现任总统不受限制为附加条件制定了禁止第三次当选总统的规则,不过为了尊重这项规则,他决定放弃参加第三次总统竞选。

Amendment 22 – “Term Limits for the Presidency”。有意思的是,除了战时的罗斯福,美国史上并没有任期超过两届的总统(即使在Amendment 22之前)。人贵在自觉啊

-

1975年3月底,我从东大退休了。

-

某个领域得到发展,然而并不是其发展的最顶端衍生出新的领域,而是其领域的原始(primitive) 部分衍生出了新的领域。

-

我们在从事数学研究的过程中,如果确定一个专业领域,并对其最顶端的部分进行研究的话,通常会成果斐然,不过这些成果并不罕见。如果钻入泥沼中暗中摸索,终有一天会获得意料不到的稀有成果。我想,也许新领域正是诞生于这样的清况下。

-

在美国待了18 年,我的思维方式多多少少也受到美国影响,或许可以称之为美式思维。美国大学在聘任前都会事先讲好年薪是多少美元,而东大在邀请我时却对薪资事宜只字未提。日本人不习惯把金钱挂在嘴边,所以我也没多间,我觉得我的待遇至少也应该跟一般人差不多。没想到回去后才知道,我的薪水远远低于一般人。因为在日本,工龄决定薪资水平,而我在美国任教的那十几年时间又不能算作工龄。 明明又要聘请我回国,却又不给我一般人的待遇,我的美式思维怎么也理解不了。到了回日本后的第二年的1月,东大对我破格加薪,我才拿到了与一般人旗鼓相当的月薪。回日本前,他们告诉我如果现在回国的话差不多可以算作在东大工作了20年,然后退休后能领取相应的养老金,但没有提到退休金。回国后,我听人说退休时会收到一笔金额颇为可观的退休金。美国的大学虽有养老金,但没有退休金。所以我心想日本的待遇还不赖,就一直期待着退休。然而临近退休,办公室的工作人员为我办理养老金和退休金的手续时,我才知道养老金跟 约定的一样,而退休金只计算了在日本工作的7年,所以少得可怜。我大失所望,因而一獗不振。我的美式思维一直认为既然要聘请我回国,按理就应该给我跟一般人差不多的待遇。虽然我的想法很幼稚,但这确实让我感觉心灰意冷。一高时期的同学宫入鸿一、今井茂和谷村裕,以及数学系的同学菱沼从尹听闻清况后非常担心我。宫入是本驹込的宫入外科医院的院长,今井是鹿岛建设的副总经理,谷村是东京证券交易所的理事长,菱沼是第百生命保险的萤事长。宫入看我被退休金弄得一獗不振,于是找今井、谷村和菱沼商量。在他们的帮助下,我成了武藤结构力学研究室的顾问和东南亚生命保险振兴中心的理事。我非常感谢他们,也深知友情的珍贵。从东大退休的前后,我相继于1974年入选哥廷根科学院的通讯院士,于1975年入选美国国家科学院的客座研究员,于1978年入选美国艺术与科学院的名誉院士,于1979年入选伦敦数学会的名誉会员。

一涉及到经济,小平也不能免俗啊。当然两头的好处都要占,不然就是不公平啊,嘿嘿

-

在数学的世界里畅游时,我不知不觉中收获了许多研究成果,不过没有一项成果值得我夸耀,因为它们都不是需要费尽心血才能解决的千古难题。唯一让我得意的是,被授予文化勋章之后的研究成果,其数量和质量都不输于被授予文化勋章之前的。

谦虚了。Salut!

-

1965 年以后,文部省的指导纲领大规模引入数学教育现代化,在小学的算术课上教授集合论。。。我也想为抵制数学教育现代化贡献自己微薄的力量。

-

自1975年起,我开始在学习院大学授课,发现数学系学生的学习能力一年不如一年。。。直至退休,我看着学生的学习能力一年不如一年,却又束手无策,实在可悲。

-

有一次暑假布置了一个堪比小学生水平的作业——"抄写20遍柯西极限存在准则"。不管是哪本教材,柯西极限存在准则的解说文字都只有三行而巳,所以只需照抄即可。结果一个50人的班级里竟有9位学生胡乱抄了20遍就交上来了。真不知道是连三行文字都不会抄,还是不想抄呢?学习能力差到如此地步,别说学问的未来,就连日本是否还有未来都成问题吧!

知足吧,至少没用chatGPT给你糊弄一个“全新的”柯西极限存在准则。

-

5月,我赴以色列参加沃尔夫奖的颁奖仪式。沃尔夫奖在日本鲜为人知,这是由以色列的沃尔夫集团创办的一个奖项,从1978年起每年颁给在物理、化学、医学、农业和数学等领域取得杰出成就的人士。奖项包括奖状和奖金,奖金为每个领域各1O万美元。自1981年起又增设了艺术领域。

-

汉斯·卢威(Hans Lewy)和我共同获得了1985年度的沃尔夫数学奖。

-

1952年11月,以色列的第一任总统哈伊姆·魏茨曼过世后,听说以色列政府曾请爱因斯坦就任总统,不过被拒绝了。

-

培养学习能力、创造能力的前提是,应该在初等教育和中等教育阶段重视基础学科,大范围减少非基础学科,让学生拥有充足的时间去培养自己的思考能力。

-

能力分成以下两种: (A) 小时候没有掌握的话,长大以后学不会的能力(比如读写能力); (B) 长大以后也能轻松学会的能力(比如日式蛋卷的做法)。 另外,还应该注意: (C) 所有学科都存在适合开始学习的年龄,即适龄。 如果给未达到适龄的孩子教某个学科的知识,那么这个科目的内容在孩子看来会很枯燥,最终只是在浪费时间和精力。低年级的小学生还没到适合学习社会和理科的年龄。。。很多学科都忽略适龄问题,过早开设课程,而且教授的内容既宽泛又浅显。因此,连理论型学科都只剩下死记硬背,学生忙于背诵知识点,无暇顾及自主思考,这是学习能力下降的原因。

所以小平邦彦不只是死记硬背,还有自主思考。

-

既然接受教育是一种义务,那么教学内容一定是学生在小学阶段必须掌握的知识。如果把时间浪费在不用必须掌握的知识上,反而忽视了必要的基础学科教育,那就有愧于孩子们了。

the collection of a lazy man

题外话:本书是2017年翻译,彼时出版社还有良心,每页达22行字。之后出版的类似书籍(如上面小平的自传)缩水到每页17行字,页面抬头留有大量空白。真是滥竽充数,奸商当道!

-

《来自普林斯顿的信件》便是旅居“精灵之国”的我给远在日本的妻子寄去的家书,当然其中删除了个人隐私以及谈论他人等不合适的内容。

-

数学这种东西,一旦理解则非常简单明了,所以我读数学书的时候,一般都只看定理,努力去理解定理,然后自己独立思考数学证明。不过,大多数情况下都是百思不得其解,最终只好参考书中的证明。然而,有时候反复阅读证明过程也难解其意,这种情况下,我便会尝试在笔记本中抄写这些数学证明。在抄写过程中,我会发现证明中有些地方不尽如人意.于是转而寻求是否存在更好的证明方法。如果能够顺利找到还好,若一时难以觅得,则多会陷入苦思,至无路可走、油尽灯枯才会作罢。按照这种方法,读至一章末尾,已是月余,开篇的内容则早被忘到九霄云外。没办法,只好折返回去从头来过。之后,我又注意到书中整个章节的排列顺序不甚合理。比如,我会考虑将定理七的证明置于定理三的证明之前的话,是否更加合适。于是我又开始撰写调整章节顺序的笔记。完成这项工作后,我才有真正掌握第一章的感觉,终于松了一口气,同时又因太耗费精力而心生烦扰。从时间上来说,想要真正理解一本几百页的数学书,几乎是一件不可能完成的任务。

-

理解数学书(或者论文)是一种怎样的状态呢?只要一步步验证以确认证明过程无误即是理解的状态吗?在阅读与自己专业无关的数学书时,我发现即使确认了证明的求证过程.之前不理解的定理仍然不得其意。虽然证明过程正确,不过总感觉整体印象模糊不清。

-

尝试摸索定理的证明过程是一种从感觉上把握定理的方法,而并非为了检验证明过程的正确性(著名定理的正确性显然也不需要确认)。想要更好地理解定理,仅仅读一遍定理的证明过程是远远不够的。反复阅读研究、做笔记,并且将定理运用于各种问题中才是有效的方法。做笔记的目的不是为了背诵证明过程,而是花时间去详细分析定理所要表达的数学事实的结构。

-

数学是一门具有高度技术性的学问。学习所有技术性的东西,都需要长时间的反复练习。

好像现代教育都鄙视单调的练习,其实是矫枉过正了。

-

数学必须遵循逻辑。不过,逻辑对于数学的作用类似于语法对于文学。

-

数学的理解需要凭借数感、正如乐感不好的人无法理解音乐,数感不好的人同样无法理解数学。

呃,有点宿命论了,数感不好就卷嘛,参看广中平祐的自传。

-

态叠加原理是量子力学中的基本原理,它表达了如果状态A是状态B与状态C的叠加,那么A的波函数是B的波函数与C的波函数的线性组合。

-

态叠加原理则主张通过简单的数学运算来表示各种复杂奇怪状态的叠加。

难道这也是通过非线性映射去将计算线性化?得看看量子力学了。

-

从现代数学的立场出发,“不管有没有应用,好的定理就是好的定理”.不过我却总觉得没有应用的定理多少还是有点儿美中不足。

应不应用,谁说了算呢

-

如果只读定理部分而跳过证明过程的话,似乎很快就能读完两三本书。但是实际上,跳过证明的阅读方式如浮光掠影,留下的印象非常浅,结果多会一无所得。想要理解数学书,只能一步一步遵循证明过程。数学的证明不是单纯的论证,还具有思考实验的意味。所谓理解证明,也不是确认论证中是否有错误,而是自己尝试重现思考实验的过程。换言之,理解也可以说是自身的体验。

确实,可惜精读太耗时间,年纪大了还容易忘。。

-

我们之所以只有认真阅读、验证证明过程才能理解定理,是因为证明过程不仅仅是验证手段、其背后隐藏着高于验证的东西。也许我们能否清晰明了地理解数学在很大程度上取决于能否把握这个东西。

-

在美国时我的课程安排会比较多,大概每周6小时左右。回到日本以后,他们有时会让我迟10分钟去讲课,我在美国时候从来没有碰到这样的事情,都是准点开课,上满6小时,而且很少休息。从这点来看,在日本上课相对轻松,一周最多上2小时,然后随时可以休息,而且一旦召开学会就停课,这在美国完全无法想象。不过在美国,老师只要授课就可以,不需要做其他杂事。

-

东京大学的学生确实不错,这倒是日本特有的现象。美国有许多名校,哈佛、普林斯顿、斯坦福、伯克利等,因为优质生源分散,所以学生质量基本没有太大的差别。不知道为什么,日本的优质生源都扎堆在东京大学了。。。不过对整个日本来说,东京大学包揽所有人才倒不是什么好现象。

-

很多人即使想回日本却也回不来了,因为回日本后养老金、退休金少得厉害。还有,高房价也是一大问题。如果这些问题能够得 到很好的解决,越来越多的人才会选择回日本。

只能说日本遇到过的问题,放之四海而皆准

-

这个制度的缺陷是只要发生变动,就会给变动者带来损失。

-

总感觉一直以来我们的交流好像是条单行道。我们应邀赴美一般都是美方提供经费,日本也没钱邀请对方的学者来访。数学界也一样,我们也能向国家申请研究经费,不过经费使用的限制却非常多,比如说规定经费不允许用于邀请外国学者来日交流。

-

他们(指美国)对所有国籍都一视同仁,帮助学者们开展研究工作,名副其实地提供一个开放的、国际化的学术环境,支援各项研究工作。

往日不再

-

如果只关注眼前的利益得失,就无法真正促进学木进步。

-

我们生活在科学技术的恩泽之下,与科学技术不发达的19世纪90年代相比,我不知道现在的我们是否幸福,但是我相信如果我们现在所享受的科学技术在一夜之间消失殆尽,我们一定会变得非常不幸。

同意,人总是觉得没有的更好,却忽略了社会总体上是一直进步的。

-

不过我们听到了很多不理性的批评,他们无视科学技术带来的所有好处,一口咬定科学技术是坏蛋。

-

关于数学教育不少学者认为“任何人都能深入理解数学。小孩子不喜欢数学都是因为老师教得不好”。这就是将“人人平等“原则放大成“所有人生来都具有相同的能力”,显然与事实不符。

每当我听到“explain it like I’m a 3 year old”。。。三岁您喝奶就行啦,学什么习啊,魔怔

-

贝拉·朱尔兹(Bela Julesz) 在《科学》4月刊上刊登了一篇论文,文中的两幅图(下页)正好戏剧性地证明了上述观点。图中的两条曲线A和B从直观上看好像位相相同,其实A是单一闭合曲线,把平面分成两个部分,而B不是单一闭合曲线,把平面分成三个部分。

Binocular Depth Perception without Familiarity Cues

展示的图片并没有出现在上面论文中,反而是《Perceptron》的封面。

-

整个社会过度注重发挥孩子的创意,提倡让孩子快乐学习,反而忽视最基础的机械式训练。不管是音乐还是绘画,所有技术的掌握都离不开机械式训练。

凡事皆有度

-

计算器的使用方法在孩子长大以后也能马上掌握,而数字计算则必须要在小时候打好基础。让小学生使用计算器代替练习算数将会害他一生都留下缺憾,实在罪孽深重。另外我们要注意如果数字计算不熟练的话,那么人类也没法设计计算器。

Can you teach us how to use PyTorch? No…

-

我经常逃课,中川铨吉老师会记在心里,下一节课一定会提问我,真叫人受不了。

-

大二时的课程有挂谷宗一老师的微分方程式、竹内端三老师的函数论等。

-

我到三十四五岁才将复流形确定为自己的研究领域。

-

我认真研读了外尔的《空间、时间与物质》后,将其内容整理压缩成三四周的课程,我自己都觉得了不起。不过10年前我重新反复读了《空间、时间与物质》,也没有看懂。也许自我感觉良好只不过是错觉而已。

-

在物理方面,我学了量子力学的基础、场的理论、海森堡(Heisenberg)的S矩阵理论等。

-

当时还日本出版了外尔的《群论与量子力学》,冯·诺依曼的《量子力学的数学基础》等,既然数学与物理关系如此紧密,我就想着也学点物理好了,因此从数学系毕业后,我考入了物理系。

-

冯·诺依曼发明了如此神奇的几何,后来还宣传说可以使用空间研究量子理论,我上了他的当,认真开始研究。。。(笑声)现在回想起来确实有一种受骗的感觉,我不知道物理将来会如何发展,或许连续几何在未来会得到广泛运用。

又黑Johnny。。。

-

大概是在1946年或者1947年,因为机缘巧合——大概是物理专题研讨课——我开始对二阶常微分方程的固有值问题产生兴趣,证明了表示固有函数展开式中出现密度分布的公式。斯通(Stone) 在其关于希尔伯特空间的著作的最后一章中提到雅可比矩阵的固有值问题。雅可比矩阵的固有值问题就是二阶差分方程的固有值问题,将差分方程看作直线上以epsilon间隔分布的离散化点集的函数,假设epsilon->0,可得出二阶常微分方程。将雅可比矩阵理论改成常微分方程理论,得出上述公式,这很快得到了证明。

-

不过每次有年轻人托我写推荐信,我还是急忙帮他写好。

-

当时我与意大利的代数几何学家孔福尔托见面时,跟他提起了黎曼-罗赫定理,他回应说既然如此,那就实验验证一下。他一边在研究院的院子里散步,一边将该定理运用于各种例子并心算加以确认。我深深折服于他渊博的知识,在他看来,定理在得到证明后必须加以实验辅证,否则不可靠。。。

深得我心

-

二维情况下的黎曼-罗赫定理暂且成功了,接若又尝试了三维的情况,不知为何得到的结果杂乱无章。如果是一般情况的话,应该完全束手无策。最后是塞尔(Serre) 指出运用层可解决此问题。突然有一天塞尔给我写信,他告诉我黎曼-罗赫定理的一般形式大概是 blablabla 原来如此,被他这么一说确实是这个道理。如何证明塞尔所猜想的上述公式是当时复流形理论的核心问题。我也曾尝试研究该问题,不过不知从何入手。其中的机缘巧合现在已经记不太清了,那时候我模仿矢野-博赫纳(Bochner) 的《曲率与Betti数》一书,想到求上同调群消灭的条件,结果证明了所谓的消灭定理,并以此得出定理霍奇流形均为代数。

-

当时他(Hirzebruch)正在潜心研究陈(Chen) 类多项式的计算,在假设黎曼-罗赫定理正确的前提下给出了各式各样的结果。在考虑如果定理本身是错误的话该怎么办时,却很快证明出了定理的正确性。(笑声)我想他并不是为了证明定理而进行计算,而是在进行各种计算的过程中不小心发现了证明方法,当时以上纯属我的猜测。

-

在1952年与周炜良(Chow) 共同撰写的论文中,我们成功证明了具有两个独立代数有理函数的曲面是代数曲面,因此只具有一个独立代数有理函数的曲面的结构就成了当务之急需要解决的问题。

-

回顾以前,我之所以能取得独当一面的成就,只不过是因为在普林斯顿开始研究复流形理论这一崭新领域时,我恰巧在那里,并且幸运地遇到了一位出色的合作学者斯宾塞,

-

从外尔的主观主义来看,他并不认为存在类似P的大集合。外尔在1955年出版的新版《黎曼曲面的概念》的序中曾经写道:"我也曾考虑过从本质上将狄利克雷原理改成正交射影的方法.不过最终还是放弃了。我不打算解释个中缘由。“我猜测根本原因在于,外尔不相 信存在希尔伯特空间P。哥德尔(Godel) 的立场是实在论.他认为数学的对象是一个独立的存在,与我们所说的定义和结构无关。甚至,他还认为假定其存在如同物理学假定物质的存在一样正当。我的立场也是实在论——听起来好像很了不起的样子,不过哥德尔的实在论是深远思考的结果,而我的实在论却是缺乏思考的朴素存在。

-

纵观整个数学领域,相关著作与论文的数量都极少,特别是当时刚成立的新领域,只需阅读一本相关著作就能成为该领域的专家。就像我只看完一本亚历山德罗夫-霍普夫的书,就能完成拓扑学论文。不过当时与现在不同,没有着急发表论文的压力。最主要的还是通过阅读著作和论文学习数学知识,偶尔想到什么有趣的观点才会想到将其写成论文。而且数学家的人数也不多,即使不发表论文,也不用担心被他人抢占先机。现在的话,不管是多么细微的问题,在这个世界上肯定会有人在思考跟你相同的问题,因此决不能掉以轻心,而当时完全不存在这方面的担忧。

-

大概是在1955年,外尔在普林斯顿高等研究院讲授了1900年后的数学史。大概上了几次课后,课程内容涉及了外尔的定理,即“对于任意无理数theta,无数的点e^{2n\pi i \theta} (n为整数)在单位圆周上平均分布"。当时,外尔就面对我们这些听众感慨道:”在我年轻时,类似这样的简单定理就是一个大发现。现在数学变得越来越难,你们现在的年轻人不容易啊。

泪流满面,为何不早生100年(其实并无鸟用,谁不难啊)

-

西格尔好像记住了上课的所有内容,他讲课从来不带笔记,这让我佩服不已。

我也有过讲课从不带笔记的老师,真是佩服不已

-

角谷静夫比我早一年到普林斯顿高等研究院,他从9月开始转到了耶鲁大学,不过也经常出现在普林斯顿高等研究院。角谷的英语说得很流利,几个人聚在一起时主角总是他,连美国人都在旁边搭腔附和,让我佩服得五体投地。普林斯顿高等研究院的短期研究员(temporary members) 中,除了著名的数学家德拉姆(de Rham), 其余大部分都是年轻的数学家。后来名声大振的鲍特(R.Bott)也是其中一员。

Raoul Bott,居然在二战时隶属加拿大欧洲派遣军。

-

首先由外尔讲授历史沿革,在第一节课上,几个年轻的大学生坐在最前排一边吸着烟,一边听着外尔上课。于是到第二节课的时候,西格尔在拿了一个写着“禁止吸烟"的牌子并把它放在黑板的一端,他开玩笑说:"这是我对本次研讨课的唯一贡献。“听说外尔老师讨厌烟味,也许是因为他香烟过敏。

-

因德拉姆定理而出名的德拉姆也是一位登山专家。1954年,我去瑞士的洛桑拜访了德拉姆,他还给我展示了自己担任编辑的登山杂 志。德拉姆邀请我和一位年轻的瑞士物理学家一起去纽约游玩时,那个物理学家说他不喜欢挚岩,因为有一种命悬一线的感觉,太过危 险。结果德拉姆反驳说:“不,生命不是取决于一根绳索,而是脑子。” 亚历山大(J.W Alexander) 也出席了本次研讨课,就是亚历大 对偶定理的那个亚历山大。据角谷所言,亚历山大是一个富豪,他兴趣广泛,喜欢登山、广播等,其中还有一个兴趣是数学。当德拉姆还是学生的时候,他曾经在阿尔卑斯山的山顶见到了带着几位保镖的亚历山大,当时他只知道亚历山大是美国的一位富豪登山家,并不知道他是一位数学家。

-

有一个著名的定理叫作恩里格斯-塞韦里(Enriques-Severi)引理。扎里斯基在1952年给该定理提供了严谨的代数证明。后来斯宾塞和我运用层简单证明了该定理,当时扎里斯基写信来说,恩里格斯从来没有证明过该定理。于是我们就将该定理命名为恩里格斯-塞韦里-扎里斯基引理。借用扎里斯基的话说,恩里格斯曾经对扎里斯基说过:“像我这样的贵族不需要证明定理,证明本就该由你们这些平民 去做。“如此看来,扎里斯基对其持批判态度也是情有可原。

-

在芝加哥逗留期间,我成功证明了凯勒曲面上的黎曼-罗赫定理,这主要归功于韦伊的指教。

-

当时担任普林斯顿大学数学教研室主任的是莱夫谢茨(Lefschetz)教授,他在年轻的时候是一名工程师,后来在实验中遭遇事故不幸失去双臂,因而成为了一名数学家。

说的好像失去双臂就能称为数学家。。。because you cannot count with your fingers?

-

外尔老师几乎每天中午都跟我们这些年轻研究员一起在研究院四楼的食堂就餐,同时愉快地谈论各种话题。他会把洒在托盘上的咖啡重新倒入碗中喝掉。

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦!

-

有一天中午,我们在食堂吃午饭时,坐在我身边的一位年轻的美国数学家提到说:“今天是小平40岁生日。”于是,外尔老师突然转向我,并对我说:”据我所知,数学家想要做出一番成就一般要在35岁以前,你最好抓紧时间)。"不管如何抓紧时间,我都无法再回到35岁,这对我来说太困难了。老师貌似也意识到自己说得有些过分了,就继续补充说:“不过也有例外,也许你就是例外。“这还算是比较收敛了,我还听说外尔老师曾经微笑着对一个意气风发的新入数学家说:“我不太看好你的数学研究。”这简直太吓人了。

你不早说,回不去了呀。。。

-

1942年左右开设的有关霍奇(Hodge)调和积分论的专题研讨,刚开始主要研读霍奇的著作,后来发现调和微分形式的存在证明存在一定的缺陷,于是专题研讨课就因此暂停了。外尔老师还专门写了一篇论文去填补该缺陷。

-

“阿廷说在巴赫之后就没有出现新的音乐了,于是我就问他数学是什么清况,结果他摆出了一副嫌弃的表情。“数学家阿廷(Emil Artin) 精通音乐,会弹奏拨弦古钢琴,他的兴趣是研磨天体望远镜的镜片。

-

正交射影是外尔发现的方法,对证明调和微分形式的存在极其有用。外尔老师说这个方法不太好,其原因在于他自身的数学哲学。

-

成立沃尔夫基金会的里卡多·沃尔夫千1887生于德国的汉诺威,他是一名化学家,在第一次世界大战前移居古巴。他用了将近 20年的时间成功发明了一种从熔炼废渣中回收铁的方法,之后该发明在全世界范围内流行开来,沃尔夫也因此成为富翁。

收废品的正确方法

-

,沃尔夫基金会的宗旨如下: (1) 奖励所有科学领域和艺术领域。 (2) 奖励做出杰出贡献的科学家和艺术家,不限制国籍、种族、宗教和性别。

-

吴健雄(C.S. Wu, 1912 、中国)、乌仑贝克(G. Uhlenbeck, 1900 、荷兰)、戴森( F. Dyson, 1923 、英国)等人获得了物理学奖。

错失诺贝尔安慰奖

-

据说评奖时规定要排除诺贝尔奖获得者,沃尔夫数学奖的获奖者几乎都是大家,其中一个原因是诺贝尔奖没有设置数学奖。斯佩里于1979年获得沃尔夫奖,1981年又获得了诺贝尔奖。到目前为止共有6人像他一样先获得沃尔夫奖,再获得诺贝尔奖。

“几乎”都是大家?又黑谁呢。。。

-

气象学家藤原咲平老师跟我父亲是同乡,所以我们很熟,而且他的长子和我是初中同学。。。当时藤原老师对我说,既然你都读过藤原松三郎的《代数学》了,那还是去读数学或物理吧,其他学科满足不了你了….

如前所述,藤原咲平还是小平的媒人。

-

物理的入学考试必须要考化学,因为我化学很差,所以就选了数学。那时候如果说要学数学,基本都会遭到家长反对。好像弥永昌吉老师也因此被自己的父亲骂过。不过因为我父亲没说什么,所以我想应该不成问题。

如前所述,弥永昌吉是小平的大学老师之一,后来成为小平的大舅佬。

-

伊藤清和木藤正典一起上专题研讨课,我记得伊藤清看的是概率论的书。我以前对代数非常熟悉,不过现在基本全忘光了。

-

在学生时代读过的奈望林纳黄皮书。。。翻开书后发现书中画满线。此外我还读过库朗-希尔伯特,这大概是在考入物理系之后,它的第二卷是偏微分方程论。当时我以为读完这本书就能掌握解偏微分方程的技巧,于是读得特别认真.结果却还是不会,我感到非常沮丧。 我还认真地学习了希尔伯特空间。

-

当时的许多书,比如外尔的《空间、时间与物质》、范德瓦尔登的《群论与量子力学》等,我从中发现物理与数学的关系越来越密切。

-

您在数学系和物理系一共待了6年,这期间的知识积累应该也不得了吧!听起来有点毛骨悚然。

-

我生性懒惰,所以养成了一个坏习惯,总是先做自己感兴趣的事情,然后不得不做的事情就只能往后拖延,结果累积了一大堆工作,到头来害自己头疼得要命。提前解决完工作想必能换来一身轻松,可我总是办不到。

-

去年Misuzu书房出版了一本《回忆中的朝永振一郎》,里面有一篇山口嘉夫的演讲,其中提到这篇论文是在战争期间用潜水艇从德国带过来,这篇带密的论文被送到朝永老师那里。战后(第二次世界大战)第二年.我们研究室在物理专题研讨课上一起学习了这篇论文。

-

当时我没有为这个担心过,行不行得通都无所谓。战争进入白热化阶段,未来的事也是一片迷茫,而且那时候不像现在,没有论文也能评副教授…

-

朝永振一郎老师则接受了奥本海默的邀请,与我同行。

-

在当时,永久成员分成两种,一种是名字后带教授职称的大家,另一种是普通的永久成员,而现在已经没有区别了。在数学研究领域教授有外尔、西格尔、维布伦、莫尔斯、诺依曼,永久成员有哥德尔、塞尔伯格、蒙哥马利、亚历山大。

-

西格尔身材高大,差不多有110千克。他一生未娶,所以也没有家人。他有一项绝技,就是讲课时从来不带笔记,不管是多难的公式,他都记在脑中、特别神奇。

-

韦伊老师很爱发脾气。比如说大家一起去吃午饭,当时西格尔也在场,他提议去街上的餐厅,结果韦伊就怒气冲冲地质问说:”为什么要去那么奢侈的地方?学生食堂就可以了!“明明他平时很爱品尝美食的,他这种阴晴不定的性格让人捉摸不透。

-

我和周炜良两个人边喝茶边聊天,突然灵感从天而降。

-

在现代数学中,形变理论是撑起代数几何世界的思想支柱之一,是一个不可或缺的存在。

-

斯宾塞的提议,无主题(nothing)指的是不设置研讨的内容,总之每周焦中讨论一次,大家可以提出自己感兴趣的话题。

-

我打算开始学习基础论。我以为既然基础论是最严密的数学,那么只要认真遵循其论,应该就能理解,然而却完全不知所云。因为当时学得特别认真,所以我感到非常沮丧。虽说我自认为大致理解了哥德尔不完备性定理,至于是否真正理解先另当别论,不过我到底还是无法理解柯恩(Cohen) 的力迫法(forcing)。年轻时不学的话,随着年龄增长就没办法理解数学的基础了,这也是一个奇怪的现象。

啥时瞅瞅不完备定理。。

-

刚才提到的是渡边老师上的课,我记得听过一个传言,说是渡边老师本来是能与爱因斯坦媲美的超级大天才,不过脑膜炎害他沦为普通人才。(笑)至今我都无法想象他竟然讲了一年的sin 、cos 。

此处指作者高一时的老师渡边秀雄。黑子本黑。。。

-

不过说到底,数学总是在不经意间就能掌握。

这句话太安慰人了。。。

以下是作者写给妻子的信件摘录

-

轮船中的三等舱只有日本人和中国人,没看到一个美国人。

-

飞机票的价格比火车票便宜。

其实是因为作者坐的red eye flight。

-

飞机抵达芝加哥后.角谷来机场接我。。。我还见到了著名的费米(Fermi)教授,他请我吃了午饭。。。前天安全抵达纽约,汤川秀树老师来车站接我。

-

奥本海默的夫人也喝了很多。最后她貌似喝醉了,一直拉着人说话。奥本海默的夫人是一个不拘小节的人,一开始我和朝永老师都以为她是家里的女佣。。。前几天去参加了鸡尾洒会,看到奥本海默的夫人坐在椅子上,向一位芬兰教授展示自己受伤的脚。

-

前些日子在研究院的图书馆看到有位教授边看书边挖鼻屎(不是我!)。

你是不知道这其中的乐趣啊。。。

-

你来信说家里没糖了,我马上给你寄,不过估计一个月才能收到。我在这边的月薪是250美元,生活费差不多130美元,再怎么奢侈也花不了150美元。

-

朝永老师月薪400美元,他总是在烦恼怎么花掉这些钱。他买了两件外套、一件雨衣、衬衫、内衣、鞋子、袜子、帽子等,从头到脚买齐合计130美元左右。不过书很贵,还有生病时医疗费很贵,所以平时也不能随便花钱,一般都会有剩余。

看来老美的医疗保险问题是根生蒂固

-

前些日子去听了冯·诺依曼的课,他语速超快,什么都没听懂。。。其次痛苦的是,其他大学拜托我去他们那里讲学,远点的话我就回复说现在很忙,希望推迟到明年,不过普林斯顿大学的邀请无法拒绝。于是我只能跟他们解释说自己的英语不好,并且提议大家一起做个专题研讨。由于对方提出讨论我的论文,因此我又不得不出席。大家对于我不会英语都觉得不可思议,经常有人怀疑那篇论文的英语是不是我自己写的,连外尔都这么问过我。

-

出现在论文序中的“感谢外尔等”部分由外尔亲自修改。

-

角谷大概出现了两次,他一讲英语就化身话痨,根本停不下来。虽然他会帮我翻译,不过他总是自己加内容,弄得我好像无所不知似的,这让我十分为难。

-

后来我去见了诺依曼,他有一种商人的气质,对谁都非常客气。韦伊与他的性格刚好相反,再后来还见到了哈佛大学的贝格曼(Bergmann)。这个人特别热情,一见面就跟我大聊数学,我有点被他吓到。而且他一个劲儿地邀请我去哈佛讲学,因为盛情难却,只好答应。

-

来这边以后,我发现除了一些大数学家特别厉害之外,其他绝大多数人都不是我的对手。不过,普林斯顿高等研究院的大师的地位毋庸置疑,朝永老师害怕奥本海默跟初中生害怕校长似的,他说睡觉时曾梦到被奥本海默责骂。首先奥本海默的声音很洪亮(好像用梵语诵经一样),其次(我几乎没有跟奥本海默单独说过话,这都是朝永老师描述的)奥本海默在日常会话中也经常使用复杂的英语和委婉的措辞。从地位上来看,外尔比奥本海默更胜一筹。

-

研究院房间的暖气特别足,温度总是自动调至22摄氏度左右(不穿外套刚好),这可比日本舒服多了。

-

不过至于如何使用3万美元奖金,汤川老师貌似伤透了脑筋。

真的假的。。。

-

今天收到了韦伊来信(我给他写信,他给我回信)。信开头的寒喧语是:"我觉得你的公式非常有趣。”这些东西可是我的看家领。

看吧,狗尾巴漏出来了

-

这次的论文多达30页,不过外尔和西格尔都表示很感兴趣,看来写得相当不错。现在,我正在努力搜寻其他的大发现。

-

今天进入本次大发现的最后环节,如果完成,这将会成为我目前最成功的论文。

-

安布罗斯是角谷的朋友。他好像很喜欢吊儿郎当的样子,所以经常松开领带,一副邋遢的模样。阿尔福斯(Ahlfors) 是芬兰的伟大数学家,他曾经请我吃过一顿饭。。。德拉姆很少聊到数学,尽在讲一些废话,他请我吃过两次饭。莫特纳(Mautner)出生在奥地利,我昨晚在他家吃了晚饭。他好像对我的论文很感兴趣,问了我很多相关的问题。邀请我的贝格曼教授是波兰人,他精通英语、德语、法语、俄语和波兰语,不过英语发音非常奇怪。听说他的家人被纳粹杀害,让我有点不寒而栗。空闲的时候就跟贝格曼教授谈论数学,从上午到晚上10点,累得精疲力竭。他特别热情,对数学十分入迷。他对我说:“您是我的客人。”(You are my guest)然后热情款待了我,我非常感谢他。

-

外尔告诉我说可以再留一年,不过研究院最多只能付给我4千美元,所以邀请家人赴美的可行性很低。虽然很遗憾,不过也没有 办法。研究院规定,原则上要求外国年轻人待两年,大数学家一般待一年或半年就能回国。朝永老师属于大数学家待遇的那一类,因 此他只需待一年,而我属于年轻人,因此需要待两年,而且最多只能付给我4千美元。

-

朝永老师喝得烂醉,不过事后问他,他大笑着说自己什么都不记得了。他约了很多人吃饭,结果全都忘了。

-

昨天收到了外尔老师从瑞士给我寄来的信,有点像圣诞贺卡。你猜贺卡上写了什么? Mrs. Ellen Baer and Mr. Hermann Weyl take pleasure in announ cing their marriage. January 1950。一开始我没看明白,反复看了两三遍后,既惊讶又佩服。外尔今年应该有65岁,我很期待他会带个什么样的妻子回来。听秘书利里女士说,外尔的前妻是一个大美人,因身患癌症而去世(前年夏天)。

-

周炜良(Chow, 中国人)从巴尔的摩(Baltimore) 来这边演讲,结束后他、角谷和我三个人一起去吃了中餐。周比角谷还健谈,角谷边点头边认真地听他讲话。

-

解决了韦伊提出的难题后,我给他写了信。目前我准备先休息一段时间。在纽约见了关西配电的董事,这个人是冈洁(Kiyoshi Oka) 的同学,跟我聊了许多冈洁的事情。听说冈洁曾经收到法国数学家埃利.嘉当(H.Cartan) 的邀请信,结果他却说:"嘉当怎么可能理解我的数学。”随手将邀请信扔进了垃圾桶。冈洁在这边非常出名,很多人都间我:"冈洁最近怎么样?”不过他在日本至今未被大家认可,实在可惜。

冈洁神棍,名不虚传

-

外尔的夫人是物理学家贝尔(Bear) 的前妻,他们很早以前就认识了。而且,这位夫人有一个成年的儿子,所以她应该是一位老太太。

老骥伏枥,志在千里

-

有人突然在背后喊我,原来是博赫纳(Bochner), 虽说我们是第一次见面,我觉然一眼认出了他。他问我冈洁现在在哪里?我告诉他在京都,他又突然问我冈洁的论文正确吗?貌似博赫纳没看懂冈洁的论文。

-

近来越来越明白德拉姆这样的伟大数学家与“菜鸟“数学家之间存在的差距。一碰到角谷,他就会告诉我各种事情,比如莫纳特不能不辞去麻省理工学院的教职,重新找一份工作,看来美国的数学家们生活不易。

哪里都有江湖,不知这次又是黑的谁

-

在我演讲时,扎里斯基(O. Zariski)和霍奇(Hodge) 两大老师全程坐在最前排,而且听得特别认真,这让我十分为难。

-

昨天碰见了来自芬兰的阿尔福斯,他开心地说天气终于变冷了(阿尔福斯长得有点像海熊)。

-

星期五,道克夫人(Dauker, 数学家)和考夫曼夫人(Kaufman,物理学家)来研究院,我们坐在一起喝茶聊天。员然考夫曼夫人也在 研究院从事研究工作,不过我从来没跟她讲过话,她是一个特别聪明的人。。。研究院的考夫曼夫人给我出了一个难题。具体是对她最近正在思考的物理研究中有用的数学问题,让我头疼不巳。也许是因为这位夫人的丈夫是一位语言学家,所以她会说一口标准的希伯来语。我非常欣赏她的聪明。

-

我说在看《魔山》时感觉达沃斯是一个很不错的地方,结果德拉姆告诉我那里遍地都是结核病医院和宾馆,谈不上是好地方。

-

最近来了一个名叫麦基(Mackey)的年轻数学家,我跟他走得很近,所以变得越来越忙。

-

17日到了芝加哥,立马去拜访了韦伊。从那天起,我每天跟韦伊一起吃午饭、聊天,他真的很厉害,对于数学无所不知。我在大学借用了一间办公室(房间),每天在那里学习。跟韦伊一起能学到很多东西,不过也因此觉得非常疲惫。

-

我来这边以后始终不离韦伊老师左右,从早到晚研究数学。韦伊简直是一个超人,脑袋特别灵光,而且知识渊博。我思考的问题 大部分他在以前都思考过,弄得我一筹莫展。。。我越来越崇拜他了。我打算从这个问题出发构思一篇论文。我在这里特别用功,比在普林斯顿时的多三倍。

-

Nachbin跟我们说韦伊刚去巴西时完全不会葡萄牙语,结果过了两个月他竟然能用葡萄牙语授课了。

-

这两个星期一直在学习数学,脑袋都要爆炸了。如果一直在思考同一个问题,脑子就会变得死板。

-

在韦伊的指导下,我又有了一个大发现(?)。

To Read

-

Kunihiko Kodaira (1949). Harmonic fields in Riemannian manifolds (generalized potential theory), Annals of Mathematics, 50(3):587–665.

-

Kunihiko Kodaira (1949). The Eigenvalue Problem for Ordinary Differential Equations of the Second Order and Heisenberg’s Theory of S-Matrices, American Journal of Mathematics, 71(4):921-945.

-

Kunihiko Kodaira (2012). Complex Analysis, Cambridge University Press.

-

Donald C. Spencer (1998). Kunihiko Kodaira (1915–1997), Notices of the AMS, 45(3):388-389. -

F. Hirzebruch (1998). Kunihiko Kodaira: Mathematician, Friend, and Teacher, Notices of the AMS, 45(11):1456-1462.